浙新办[2005]20号 浙ICP备05073341号 广告经营许可证:杭工商淳广许2004001号

淳安县融媒体中心版权所有 未经授权禁止复制或镜像 网络广告 0571-64831301

杭州网・千岛湖网 网络支持:杭州网络传媒有限公司

洪晓辉 作

余书旗

碓匠是一门稀有的手艺,早年家乡这一带十里八乡的,能把水碓磨坊这一摊子活儿都拿得起放得下的,除了张时棠师傅,便再也难找出第二个人了。

张时棠师傅的家在汾口镇强川墈村,他本不是这里的人,他的老家在开化县塘坞口。塘坞口与强川墈虽分属两县管辖,但两地相距不远,如抄近路,过了宋京村,再往东走七八里路程也就到了。

张时棠师傅年轻时经常到这边的水碓磨坊里来做生活,后来与强川墈村的一单身女子相识,互有好感,便把家安在了那里。夫妻二人一生未育,先后领养了两个儿子,夫妻俩视两儿如同己出,大儿子成年以后也学碓匠手艺,二儿子初中毕业后选择了务农。两儿子也视养父母如同亲父母,颇是孝顺,这个互无血缘关系的家庭,倒也其乐融融。

张师傅手艺精湛,脾气温和,年青人都愿意跟他学手艺,有本地的,也有外县的。他一生共收了十个徒弟,最大的和他年纪相仿,而最小的关门弟子,是他六十岁花甲之年才收的。

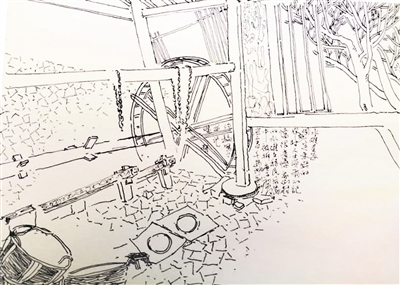

上世纪七十年代以前,家乡一带的农村尚未用上电,加工粮食靠水碓磨坊。我们村村大,水力资源丰富,自然少不了会有一爿水碓磨坊。老村的水碓磨坊紧依村后的武强溪,一间简易半敞的瓦房边,立着一个不停旋转的巨型水轮。四把石碓、一副石磨、一副“箩腔(筛子)”、一个风车,便是这里的全部家当。一座横亘于武强溪里的堰坝,把源源不断的水流引向了村边的小溪,为水碓的动力提供了取之不尽、用之不竭的资源。

因为村大,加上还有不少邻村的农户也到这儿来“归碓(加工粮食)”,所以水碓磨坊总是很繁忙,嘈杂的声音没日没夜地回荡在这简陋的磨坊上空。哗啦啦倾泻而下的河水有力地冲击着硕大的水轮,水轮带动着转轴飞快地旋转,转轴上安装的拨板有规律地拨打着碓杆,就像小孩玩的跷跷板,这头下,那头上,这一下一上的,碓头便把碓臼里的东西给捣碎了。

通常农户舂的除了有部分是猪饲料以外,主要是稻谷。稻谷舂到一定程度,有一部分已经糠与米分离了,便把碓臼里的半成品全部扒上来,用筛子筛过,米留下,把未舂好的稻谷重新放入碓臼。反复数次,直至从碓臼里扒上来的稻谷基本上都舂成米了,便全部扒上来过筛,筛好以后,上风车扇两遍,直至糠与米完全分离。

水轮转轴的另一端连着磨盘,传动部位用青钢木制成齿轮状。水源充足的季节,可以舂米和磨粉同时进行;干旱季节则要分开,什么要紧便先加工什么。

磨盘有圆桌那么大,可以加工小麦、玉米等粮食。只要把需加工的粮食往磨盘上一放,随着磨盘转动而带来的轻微抖动,小麦粒或玉米粒便会自动掉入磨盘孔中,粉从磨盘底下出来以后是半成品,要过筛。这筛子不同于我们常见的用手掌握的圆形筛子,它是一个有卧室门大小呈长方形的木框,装上40~50目左右的筛子,称之为“箩腔”,把筛粉的过程称之为“打箩腔”。

“打箩腔”用脚控制,“箩腔”由一个箱式木框和一个筛子组成,筛子筛下的粉正好落在下面的箱式木框里,不会四散开去,便于收拾。筛子的一头用绳子悬空,挂在箱式木框上面的横档上,一头连接用脚控制的机关。操作时,手扶着木框架子上的横档以保持身体平衡,脚则用于控制箩腔的踏板,随着脚踏板前后摇晃的振动,箩腔便随着振动的节奏开始筛粉。

打箩腔也是一门简单的技术活,内行一听你打箩腔时发出的节奏声,便知你是老手还是新手。老手操作时,会把箩腔里的半成品粉摊得很均匀,这样就加快了筛粉的速度。新手打箩腔时总会不听使唤地把粉弄成一团,筛也筛不下去。这一切都要双脚配合控制脚踏板的节奏,老手在操作时,脚踏板前后摇晃,“箩腔”框与木框横档撞击,便会发出踏、踏、踏、踢踏踏……这样一连串有节奏的声音,虽噪但不烦人。而一连串踏踏踏的声音,是退出麸皮的节奏。麸皮退出以后,重新上磨盘磨制,如此反复几次,一箩筐飘着纯天然麦香的新觧面粉便呈现在面前。

水碓磨坊的部件结构除了碓头、碓臼和磨盘是青石制成之外,其它部件都是用木料制作,因此也容易损坏,得常请人修理,张时棠师傅便是干这一行的。

张时棠师傅是个很和蔼的人,对待徒弟如对待伙计一样,从没虐徒的行为,也没有江湖上传闻的有些手艺人因嫌东家招待得不好而捉弄刁难东家的恶习。说起这所谓的“恶习”,有些是确有其事,而有些则是误会。张师傅讲了一个他也曾经被人误解过的故事,这个故事从一碗粟米酒酿说起。

家乡有酿制米酒酿的习俗,酿制米酒酿一般用的是糯米,如没有糯米,粟米也可代替,只是口感差了许多,如遇酿制时温度过高,酒酿便会发酸,这是最难吃的酒了,一般人吃的时候都会因为酸而不由自主地摇晃脑袋。这粟米酿的酸酒虽难吃,但仍舍不得倒掉,在那农村生活水平相对低下的年代,有匠人上门来做工了,得管饭,管饭就得有酒,这粟米酒虽酸,但那也是酒呀,匠人也不会挑这个理。那么这酸酒和水碓磨坊又有什么关系呢?这得先说说这水碓磨坊的结构和传动关系。

这像跷跷板一样的碓杆,一头装着碓头,另一头挨着中轴上的拨板(拨板是中轴与碓杆的传动装置),碓杆中间起轴承作用的基座由四个“碓老金(木楔)”固定。这“碓老金”是可以调正的,紧了,容易损坏零件;松了,这碓头便会摇头晃脑,影响工作效率。这些传动装置都是用木料加工的,容易磨损松动,便会时不时地请碓匠来修理。有一次,一个看热闹的人半开玩笑地对正在修理水碓的张师傅说:“碓匠师傅啊,是不是东家给你吃粟米酸酒了?要不这碓头怎么老摇晃?”言下之意,这碓头的晃动是张师傅故意所为。而张师傅并没有责怪那人的话说得难听,而是耐心地跟那人讲解这其中的原理,并教其自行调正的方法,以便有时候临时也可以救救急。众人听说以后,都称赞他的人品好,手艺品好。他常跟徒弟说,我们帮人做工的,别老想着东家的膳食好与不好,有好的东家,我们应该好好地干活来报答东家;遇到那膳食不能令你满意的东家,也要好好地干活,早一日干完活,也好早一日换个好东家。这就是张师傅的手艺品。

张师傅不但手艺品好,手上干的那点活也是非常见功夫,就说这“打”(制造)风车吧。

风车是水碓磨坊的重要组成部分,风车的零部件结构非常考究,不能马虎。一般的木工师傅照样画葫芦也能弄个八九不离十,但就是差那么一点,结果分流出来的往往是混合物,糠中有米,米中有糠。张师傅制作的风车摇起来很轻,从风车肚里传来咚、咚、咚很有节奏的轻微节拍声,听起来很舒服,分流出来的米是米,糠是糠,没有半点含糊。“打”风车是张师傅的绝活,这绝活一是从他的师傅那里传承下来的,二是凭自己平日里的潜心钻研,日积月累,便有了丰富的经验,也可以说是他的专利吧。

在手艺人圈里,自古以来就有一种保守的观念,一旦有人在某种工艺流程中摸索总结出了一套经验以后,一般都会密不示人。张师傅也一样,他很看重自己的这一套经验成果,为了防止被别人轻易地“偷师”,他也有一套“防护措施”。

首先,张师傅用的曲尺和别人不一样。市尺,是现今通用的量度工具,而碓匠或者木匠等手艺人用的曲尺是“鲁班尺”,“鲁班尺”比市尺小。因为是自制的,所以也不很标准,鲁班尺一尺基本上是0.27米左右。而张师傅既不用市尺,也不用鲁班尺,而是用“三元尺”。“三元尺”比市尺小,比鲁班尺大,给想照样画葫芦的仿制者增加了难度。其实,张师傅不但不把这些经验随意传授给旁人,就是自己的徒弟,不到一定的火候也不轻易传授。就拿他的关门弟子来说吧,也曾为此事而煞费苦心。

一九七四年的清明节过后,受汾口公社仙居大队大队长之邀,张时棠师徒二人来到仙居村修理风车。仙居村是个大村,有十个生产小队,每个生产小队都有风车要修。张师傅考虑到这活儿一时半会还干不完,怕人家等用而耽误了人家,便把在狮朝村水碓磨坊干活的大儿子也叫来帮忙,一来可以加快进度,二来也好趁这机会让儿子锻炼提高一下。

临时作坊设在村里的祠堂里,师徒三人的三条工作凳一字儿摆开,该刨的刨,该锯的锯。到了画线的那天,张师傅手把手地教大儿子“放风”,“放风”是制作风车肚板的技术处理方法,也是制作风车的“秘笈”之一。徒弟在不远处一边刨着板,一边时不时地瞄眼往那边瞧,被师傅发现了,脸往下一沉:“看什么哪,快刨!”徒弟一听,知道师傅暂时还不想把这“秘笈”传给自己,便再也不敢侧视,专心致志地干起了活,但心里却萌发另一种想法:“你不让我看,我自有办法”。

师徒俩白天一起干活,晚上睡一张床。第二天早上天刚放亮,徒弟装着肚子不舒服,跟师傅说要上厕所,便起床下了楼梯,从房东的堂前屋柱上拿下了挂在那里的钥匙,打开了祠堂的大门,拿出早已准备好的纸笔及钢卷尺,一笔一划地把那尚未组装的风车零部件记了个清清楚楚,回来时,师傅还未起床。后来,徒弟又把“偷师”来的风车零部件尺寸及工艺流程等整理了一下,记在了一个红皮本子上。

张师傅的这个关门弟子本不是个想学手艺而谋生的人,村里像他这般年纪读过几年书的小青年,招工的招工,参军的参军,大多都去捧“铁饭碗”了,而他却因种种原因去不了,看看是跳不出“农门”了,便选择学了一门手艺。一般的小青年学手艺都不是自己的想法,而是受父母之命没办法,于是三年徒弟三年伙计日复一日地慢慢磨。而他则不然,他学手艺完全是自己的选择,因此分外认真,只盼早日学成,好以此谋生。

张师傅是个聪明人,除了碓匠活儿,木匠活儿的大木小木全在行,做房屋打家具样样拿得起放得下。这徒弟也虚心好学,只两年,一些碓匠及木匠的操作原理便已基本掌握。由于师傅年事已高,来请他做生活的人越来越少,便时常赋闲在家,日子长了,徒弟一看这也不是个事,便离开了师傅,也算是满师了吧。

上世纪七十年代中期以后,一般的村都通了电,建了粮食加工厂,水碓磨坊便也渐渐地销声匿迹了。张师傅的一手碓匠绝活除了“打”风车之外,已无用武之地。那时候家乡附近有红星、红卫、先锋三个“三线厂”,此时“三线厂”的工人正兴起一股打家具的热潮,有到木匠家里买现成货的,有拿着图纸到木匠家里定做的,工厂附近的木匠无论是老师傅还是新徒弟,都在日夜赶货,拼命挣钱。张师傅的徒弟也早已自立门户,白天在先锋机械厂基建科木工车间上班,晚上回家则常常干到深夜。年底一算,不错!没耽误正常上班时间,忙里偷闲也打了不少家具,什么大衣柜、五斗柜、床头柜、办公桌等十几样,挣了一笔额外收入。张师傅也经常收到订单,可他没法干,为什么呀?他不识字,看不懂图纸,虽然大儿子在身边,但大儿子看图纸也是外行。思来想去,他想起了徒弟,便去找徒弟帮忙,徒弟自然满口答应。

师傅七十六岁那年生了一场重病,徒弟去看望了好几次。忽有一天听说师傅病情恶化,徒弟忙停下手中的活,买了一斤白糖和一个桂圆罐头,骑个自行车飞奔而去,三四里路程,须臾便至。此时师傅神志尚清,看见最中意的徒弟来了,眼中噙满了泪水。他看了徒弟一眼,嘴角动了一下,似乎是对徒弟说“来啦”,徒弟见状,俯下身子看着师傅,眼眶也红了。

第二天一早,和师傅同村的另一个徒弟来“认信”,说师傅昨晚已经仙逝,徒弟一听,自是十分难过。去送行的时候,徒弟看见师傅床头柜上的桂圆罐头瓶盖已打开,且吃了几颗,知道这是自己昨天送来的,不想这竟成诀别,心里一阵难过,又一想,在师傅的弥留之际还赶来见了他老人家一面,也不枉师徒一场。想这想那,想起师徒之间往日的点点滴滴,不禁眼泪夺眶而出。

后来,几十年过去了,徒弟说,那本“偷师”时用的红皮笔记本还在。

千岛湖新闻网 编辑:徐丽 姜智荣

最新播报

更多>>

淳安发布

视界千岛湖