浙新办[2005]20号 浙ICP备05073341号 广告经营许可证:杭工商淳广许2004001号

淳安县千岛湖传媒中心版权所有 未经授权禁止复制或镜像 网络广告 0571-64831301

杭州网・千岛湖网 网络支持:杭州网络传媒有限公司

余利归

瀛山书院今年重光,是一件盛事,也是一件幸事。之所以说是幸事,在于多方面的机缘巧合。譬如其遗址没有淹没水底,它高高在上,修复自有基础。譬如其史志犹存,《瀛山书院志》作为书院研究珍贵资料,它广泛传播,学者关注。譬如其先贤手迹还在,《詹氏墨宝》几经沧桑漂泊,竟然收藏故宫,光耀后世。譬如其恰逢盛世,国家倡导重视传统文化,推崇文化自信。再譬如书院还有七通历代碑刻,虽然残缺斑驳,但根魂不灭。如此这般,瀛山书院重光,便有了深厚的文化底气,便有了充足的修复缘由,便有了众志成城、继续前行的动力源泉。

文化传承,精神传播,离不开物质存在,依托于物化载体。高山仰止,景行景止。粉墙黛瓦的瀛山书院建成,让我们有了一个重温书院文化的平台,激活了我们灵魂深处崇道佑文的脉动。而残缺斑驳的七通碑刻,经过时间打磨,穿越千年,根魂不灭。它们是历史宝藏,更是文化火种,开启千年文脉的密钥。

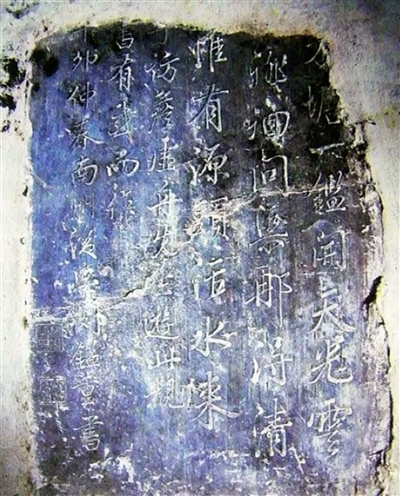

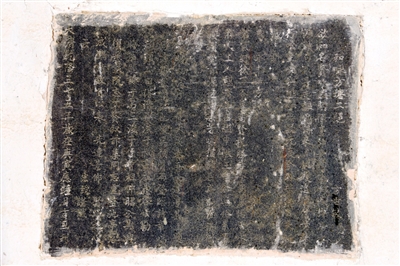

说起瀛山书院,首先让我们联想起来的,大概就是朱熹的《咏方塘》诗了。书院就有一通关于该诗的碑刻(如下)。

北宋熙宁年间,詹安建双桂堂于银峰之麓,凿池引泉注之以为方塘,收群族子弟读书其中。詹安躬教五子,皆登科第。詹安之孙詹仪之,号虚舟,登南宋绍兴二十一年进士,后仕信州、广西,与朱熹、张栻、吕祖善等名儒友善往来,相与论格致之学。朱熹访詹仪之于方塘,作《咏方塘》诗。淳熙二年,詹骙殿试第一,遂改银峰为瀛山,书堂改为瀛山书院。

书院的古碣刻有朱熹《咏方塘》诗,久而剥落不清。明万历壬寅,方世敏重勒碑刻,又复中断。乾隆三十六年丁卯,知县闵鑑重书重刊。

詹仪之主办鹅湖书院朱陆之会,与朱、张、吕等名儒论格致之学,资助刊刻朱熹著述等事迹,载在诸儒文集,奠定了他在儒学(理学)史上的席位。

瀛山理学人物还有詹阜民。早期,詹阜民曾问学张栻。后师事陆九渊,于心学有得。南宋嘉定年间,曾任天台知县,后知徽州府,士民立祠,与朱熹同祀。

元朝,蒙族统治,淳安士子多隐居不仕。到大明王朝,理学复兴。这是一个极其矛盾的时代。明朝兴官学,禁私学,四次禁毁书院,统一道统,然而,就是各种学派林立,层出不穷,一派“野火烧不尽,春风吹又生”的景象。

淳安儒学(理学)也在高压下以不同形态生存和蔓延。瀛山书院七通碑刻有四通是明朝的。

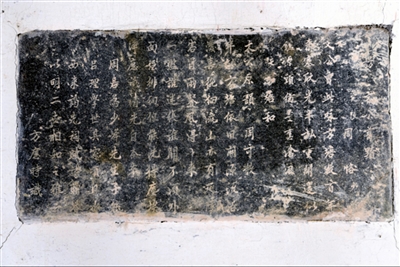

一通碑刻为周恪父子诗(如下)。

周恪,字有之,号少峰,宛陵(宁国府)太平县人。隆庆二年至四年任遂安县知县。隆庆二年戊辰,周恪访瀛山书院故址,写下《访文公旧迹》诗。隆庆三年己巳,扩祠宇为二贤祠奉朱熹及詹仪之,为双桂、格致二堂,大门额瀛山书院,建仰止、大观、方塘三亭。万历癸卯,周恪之子周可教来谒先祠,亦赋诗赠答。方应时为之立碑于书院。隆庆六年壬申,书院奉周恪尸祝朱子之右,改二贤祠为三贤祠。

周恪与兄长周怡是王守仁(阳明)门人王畿(龙溪)、钱宽的学生。瀛山书院修复后,庠生方应时等请王畿作《瀛山书院记》、钱宽作《三贤祠记》,并邀请王畿来书院讲会。书院现存王畿《瀛山书院记》碑刻一通(如下)。

这通碑刻是瀛山书院碑刻中最具学术价值的碑刻。王畿作为王阳明门人,其主张的心学理论和观点在碑记中表达得淋漓尽致。朱熹理学与王阳明心学,各有千秋。这也反映了瀛山书院及淳安士子容兼并蓄、与时俱进的学术风格。

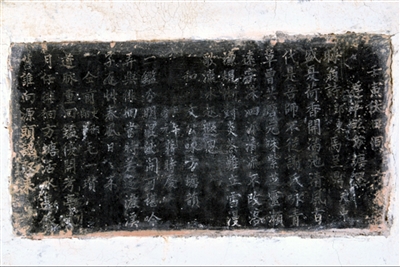

明万历十年壬午,宰相张居正疏毁天下书院。瀛山书院撤门额,援祠例予以保留。万历三十年壬寅,方应时疏浚方塘,缮葺方塘亭。时任知县马呈鼎捐俸助工,更亭额为“得清“,作咏方塘诗。方应时赋《得清亭歌》以纪其事。方应时同科举人蒋时庆、毛一瓒、王尚廉等同游瀛山,亦留下诗作。书院有万历壬寅马呈鼎、蒋时庆、毛一瓒三人诗碑一通、清方宏绶立方应时《得清亭歌》碑一通(如下)。

马呈鼎,字天中,湖广京山人(湖北荆门),举人,万历二十九年任遂安知县。蒋时庆、毛一瓒与方应时同为隆庆四年庚午科举人。蒋时庆,字符吉,中举后未仕,举人又称“春元”。毛一瓒,字献卿,号肖环,后登进士第,累官至吏部文选司郎中。方应时,字以中,号养吾,晚号止菴,万历中任福建长泰县知县,后升广东肇庆府同知,万历二十四年,升南京工部营缮清吏司员外郎,故称“缮部”。

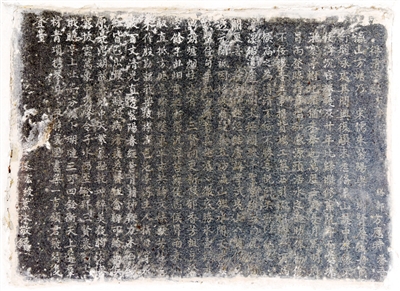

明万历后期至清朝,瀛山书院屡圯屡修。书院有大清乾隆三十五年庚寅方宏绶镌刻碑一通(如下),记载了方氏三次疏浚方塘的事迹,并刊方世敏、方祖德咏方塘诗。

据书院志,乾隆三十五年,方宏绶等重建得清亭。也是在此时,方宏绶镌刻方应时《得清亭歌》及方世敏、方祖德诗碑,以纪其事。

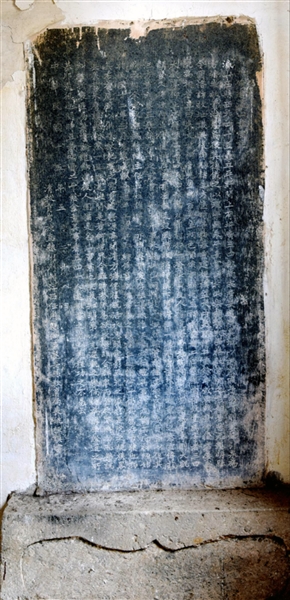

瀛山书院创建于宋代,至清末仍在办学,造就人才甚众。到清末,书院又再颓废。1921年知事吕敩亮倡资修建,并组文化委员会以促其成,姚桓和余永樑为修院主任,推汪心仁总其事,汪、方、章、胡、姜五姓乐与赞襄。民国十二年三月经始,先建大观亭,续修院屋,重建得源亭,开浚方塘。阅事五载,需费2000余金,董其事者达40人。书院有民国十五年五月遂安县教育局长姚桓《重修瀛山书院记》碑(如下),详述其事。

“山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。”瀛山书院七通碑刻,画龙点睛,它们沟通了瀛山书院的千年文脉。它们是历史文化火种。心中有火,必有远方。瀛山书院的重建开放,必将点燃文化传承、交流、融合、发展的希望之光。

千岛湖新闻网 编辑:叶青 方志隆

最新播报

更多>>

淳安发布

视界千岛湖