浙新办[2005]20号 浙ICP备05073341号 广告经营许可证:杭工商淳广许2004001号

淳安县融媒体中心版权所有 未经授权禁止复制或镜像 网络广告 0571-64831301

杭州网・千岛湖网 网络支持:杭州网络传媒有限公司

鲁永筑

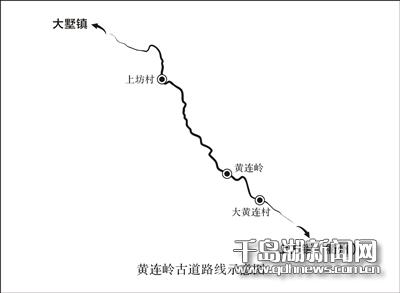

黄连岭古道

黄连岭,旧称青岭,讹称黄泥岭,位于淳安县大墅镇上坊村与衢州市衢江区上方镇大黄连村之间。黄连岭古道,自西北朝东南方向延伸,横跨千里岗山脉,岭道全程约15千米,岭顶海拔892米,乃旧时遂安七都通往衢州的一条重要山岭陆路。

事实上,黄连岭古道只是“遂衢古道”其中的一段山路。以此岭为纽带延伸出去的古道,北连遂安狮城,南通衢州府城。在公路交通不发达的年代,这条古道可以说是遂衢两地之间的通商大道。

在古遂安,流传着“三都、四都源的畈,五都源的田,六都源的源,七都源的路,八都源里的树”的说法。意思是说,三都、四都的村畈比较开阔;五都的农田比较肥沃;六都的源头比较深远;七都的道路比较平整;八都的树木比较茂盛。也就是说,在旧时遂安,七都人值得炫耀、引以为豪的东西就是既平整又宽敞的石板路。

这条石板路,以长方形青石板铺筑路心,以乱石砌筑路肩,宽1.5米至2米。从原山后村王氏孝子牌坊东侧的木桥头开始,途经麟振桥、儒洪村、余家店、黄潭岭、岭东渡桥、田岭宅、半坞坑、老岭,直到上坊村,全长13千米。这是一条受到数代古人呵护的爱心之路,据说只要不下雨,穿着布鞋都好走。

随着现代公路的开拓,大部分古道已经损毁。目前保存较好的路段在黄潭岭一带,自儒洪村入源3千米处始至长坞湾田止,长约800米。

黄连岭古道,起始于上坊村。这个村庄地处七都源的源头,旧称“桂林里居”。据《桂林方氏宗谱》记载,南宋端宗景炎年间(1276年至1278年),方彦成公自桐庐白云源迁此建村,迄今已有700余年的历史。

古道自上坊村头起始,沿河道右侧行进,经直坑源村循源而入。遥望山岭,竹林如海,山色青葱,故黄连岭又称青岭。

古道上行约5000米处的山坞里,存有银仓湾亭遗址。据传此亭始建于清康熙年间,方氏祖先为方便过往黄连岭的行人在此遮风避雨,捐资所建。亭后石壁上留有藏宝诗云:“只要人有德,银仓堂有义。”不过这个宝藏之谜,至今没有人能够破解。

即至岭顶,亦有界牌亭遗址。界牌亭,又称“金鸡亭”,位于黄连岭横幅头与衢县交界处。据说此亭始建于清咸丰年间,上坊方氏祖先所建,原为骑路凉亭,南北洞开两门,亭内设矮座,供行人歇息,毁于民国后期。

站在岭顶,北望古遂大地,天高云淡;南瞰三衢村落,依稀可见,越岭下行约5000米,即至大黄连村。

谱载《秀峰插天》诗云:

千丈岗嶙路万重,

层层削出翠芙蓉。

无边秀色凌霄汉,

争羡东南第一峰。

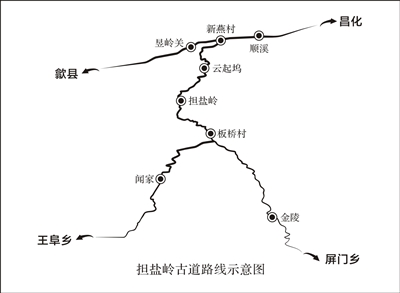

担盐岭古道

在战火纷飞或盐禁严酷的时代,有一条冷僻而神秘的古道,承载着山区生民的活路。由于它山高路险,官兵鞭长莫及,灾民逃难或紧俏物资运输往往通过这里暗度陈仓,它就是著名的担盐岭古道。

担盐岭,俗称“担盐降”,有案可查的历史可以上溯到唐朝末年。

据传,吴越国开国国君钱镠原是盐贩子出身。他组织乡勇成立担盐队,往返于淳、分、昌、徽等地,以贩卖私盐为生。就在这一时期,钱镠开辟了这条荒僻而险峻的古道。后来,因钱镠曾在此道担盐,故称“担盐岭”。这条古道,在和平时期几乎是没有人走的。因为它不是一条捷径,而是一条虎狼出没、荒凉漫长的险道。

这条古道,在淳安境内就有133华里,越过担盐岭,北向下岭行八里至云起坞,再北行十里至冷水埠、新燕村,至此与徽杭大路相连;东行六里至顺溪可通临安、杭州,西行八里至昱岭关可达歙县、徽州。

唐朝末年,鲁村(临岐镇吴峰村)的鲁偆或许就在担盐岭与钱镠相遇,并结为布衣之交。乾宁年间,董昌作乱,鲁偆与钱镠并肩作战,大获全胜。之后,钱镠成为吴越国君,鲁偆擢为兵部尚书。大概事情的起因,就是挑盐挑出来的友谊。

在幼年的时候,我就听族中长辈讲述显祖鲁偆挑盐的故事。说是我们的老祖宗勇猛过人,一条扁担就可以撂倒数十人。他带领的担盐队,威震青溪,经常往返于淳昌之间,就连官兵亦闻风而避之,后来助钱镠立吴越国,官拜兵部尚书,亦非偶然。这条曾让老祖宗发迹的古道,对于我来说,没有不去探访的理由。

从千岛湖镇到担盐岭(位于王阜乡板桥村),古时抄近道60千米,步行前往需披星戴月,耗时一日;如今公路绕行临岐,行程88千米。前半段路尚好,后半段路由于等级较低,车速几近蜗行。因此,整个行程耗时约需2小时。

车至板桥村,就来到了海拔960米的高山村落。整个山村被云雾缭绕着,虽是季春时节的中午,仍然寒气袭人。当地盛产片岩,村中的房子基本上以石板作瓦。村口建有石板桥,故以“石板桥”命名。村庄人口不多,仅30户114人,姓氏以詹、罗、闻三姓居多。

板桥村中,有闻名遐迩的福华庵。它位于山谷底部,俗称“石板庵”。这座始建于清朝初期的建筑,不仅是佛门圣地,还是中共淳安县委创始地,有着辉煌的红色革命印记。

福华庵,始建于康熙五十九年(1720年),建筑群坐东南朝西北,背靠九座嵯峨连绵的山峰,庵前隔溪坑有圆形小山垅,故呼之为“九龙捧珠”,素有“福华胜境”之美誉。后来,古庵毁于一旦,到二十世纪八十年代,村民重新修缮了庵堂。

这个时节,石板桥的村民还是忙于茶事,大多的农户都是“铁将军把门”。就在通往担盐岭的路上,我遇到了采茶回来吃中饭的罗先生,于是向他问及担盐岭的情况,并表示要前往走一走的意图。他说:“担盐岭啊,现在没有人走了,已经荒芜多年,古道早已被柴草掩没,如果不安排几十个劳力劈一劈路,怕是无法走了。”我一听,心都凉透了。没想到满怀希望地来,却被无情的荆莽堵在了担盐岭的起点。

既然不能走,我也得了解一番担盐岭的情况,就继续与罗先生聊着这条古道,罗先生说:“这条古道,在二十世纪九十年代以前还是非常通畅的,我们这一带的人为了多一点收入,自产的山核桃、茶叶之类的山货,基本上都要从这条古道挑过去到昌化那边去卖。一天一个来回,能赚个几十块钱。比如山核桃每斤税收只有几分钱。关键还在于价格,那个时候我们这边的山核桃只能卖到三毛多一斤,而挑到昌化那边,就能卖到五毛多,一百斤的担子,就能多出百来元。”

听到这里,我已经明白了担盐岭存在的意义和价值。

罗先生还说:“担盐岭顶,有一个石砌凉亭,虽然亭顶无存,但三面石墙仍在。亭子不远处的石阶上,还留有吴越王钱镠的‘搭柱疤’,算是一处有历史的古迹。”

这一番话,又勾起了我的兴致,恳求罗先生带我前往,他还是以无法通行为由予以拒绝。看来,人世间的事情,不是每一件都能圆满,总会给人留下一些遗憾。

千岛湖新闻网编辑:邹楚环 徐翠云