浙新办[2005]20号 浙ICP备05073341号 广告经营许可证:杭工商淳广许2004001号

淳安县融媒体中心版权所有 未经授权禁止复制或镜像 网络广告 0571-64831301

杭州网・千岛湖网 网络支持:杭州网络传媒有限公司

百箩坪高山草甸

百箩坪石凉亭

●鲁永筑

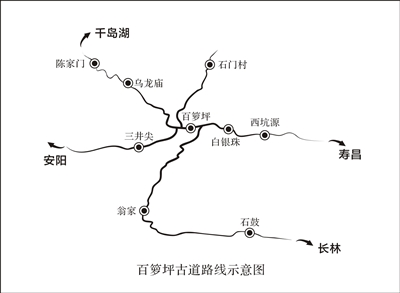

百箩坪,位于千里岗中段海拔约1100米的山巅,古为淳安、遂安、寿昌三县交通枢纽,北连三井尖,分路可达安阳、狮城、许源、港口、贺城以及石门、里商;南通白银珠、李家以及翁家、石鼓、长林。因先民在此种地,获粮百箩而得名。岭顶有石砌窑式古凉亭,又称“太华殿”,乃明清时期的古建筑,至今保存完好,古风依然。

百箩坪古道初凿于何时,已无从考证。这条古道在旧时曾经走过无数风尘仆仆的古人,如今迎来送往那些衣着光鲜的户外运动爱好者。

(一)

从千岛湖镇出发,驾车到里商乡石门村,从这里开始探索百箩坪古道。

经过一片人造田之后,古道就进入了河滩里。虽说是古道,已经很难找到古道的路径。既然没有路,河滩就是路。这里是一道幽深的山谷,两侧都是高耸入云的崇山峻岭。只要是不过水的河床,就长着高大的树。有高大的蜡梅,有挂着花絮的鸡爪木,还有很多叫不出名字的杂树。不过,河床上最多的是山枣树,又高又大,几乎填满了整个河滩。

越往里走,河床越发狭窄。枯藤随处倒挂着,潮湿的石块上长满了苔藓。还有那些横七竖八的朽木,随意倒在河滩中。这种意境有点九寨沟的味道,显得既幽静又原始。

这条逆流而上的“路”,足足有4千米,耗费了我们一个半小时,可见其艰难程度。及至百箩坪山麓脚,水分左右两源,山谷开始陡起,河床无法走人了。在向导的带领下,我们来到中垄下,从一处石坎开始登上真正上山的路。

所谓上山的路,还不能说是路,只能说是树林的间隙。貌似古道的路径,也被箬叶丛所覆盖,走了不到百米,路径就消失了。向导说,沿着垄脊直接往上爬,到了山顶就有路。

中垄下部较陡,上部较平缓。沿途看到很多野猪窝。林下的地非常松软,那都是野猪拱过无数遍的食场;及至半山腰,有一处面积大约在一亩的坪地。20世纪70年代,石门村有一个生产队在这里种玉米,这是当时宿营于此留下的棚基。

越往上,山势越发平缓,一台未完,又来一台。所幸沿途皆是疏林,并没有太多的灌木荒草。就这样在林间穿越了一个小时,终于到达岭顶的横路。站在横路上,看了一下海拔表,显示1036米,向东远眺,万壑千峰皆在脚下。

岭顶即山巅,果然是大面积的坪地,想必这就是传说中的百箩坪了吧。过冈有一坳,坳里就是百箩亭。依山而建的石砌窑亭,静卧在这里,呈现着古朴的样子;入内细看,神龛处立有石碑,上书“太华殿”三字,但没有太华殿来由的介绍碑。

关于这个凉亭的来历,因为没有碑刻之类的记载,也就成了一个谜。不过,在建德民间却流传着一则“寡妇造凉亭”的传说。在千米之高的山巅,营建这样一座体量不小的砌石凉亭,并非一件容易的事情。既然找不到建亭的记载,坊间就赋以传说为亭立铭。

百箩坪也是红色革命的摇篮。1936年8月,中共浙皖特委按照皖浙赣省委“在根据地开展游击战争”的方针,在开化县舜山召开地方干部会议,然后组织衢县、遂安、寿昌、开化、常山边区工作团和游击队到五县交界的千里岗山区,以百箩坪为中心建立根据地,开展游击斗争。

在这个季节,百箩坪映山红开得正艳,几乎染红了整个山头。我不禁想起一段歌词:“为什么战旗美如画?英雄的鲜血染红了它;为什么大地春常在?英雄的生命开鲜花。”

(二)

别过百箩亭,古道向西走。道路已经被修整一新,虽然还是土路,但拓宽了很多,相当平整,走起来特别舒服。

建德市在2021年实施了浙西千里岗山脉(李家段)户外徒步线路的修复项目,全程21千米,自西向东穿越沙墩头、新联、新桥,共设白银珠、谢家、合珠源、新桥4个休憩点。其中,百箩坪古道是本次修复项目的重点之一。

古道前行600米处,又有分叉,左拐下白银珠,右拐下翁家。我们还是选了白银珠,只因这边的故事比较精彩。

这一带流传着清康熙年间,石门村叶成兰与妻子吴氏的故事。夫妻二人勤劳建家,并育有七子。其中,第五子叶华春尤为出众,他不仅勤学好问,而且力大无穷。乾隆七年(1742年)考中武进士,任职步军副尉。乾隆二十年(1755年),叶华春奉命带兵参加格登山战役,由于出师不利,加上水土不服,累倒在军营之中,正在迷糊之际,梦见伍子胥传授临阵战法,醒来后布阵迎战,果然大获全胜。在追击达瓦齐途中,又见关帝圣君挡住了达瓦齐的去路,立下了俘获敌酋的赫赫战功。他在京为官数十年,十分清廉,解甲归田时居然没有积蓄。皇帝特为嘉奖,赏银五千两,并赐临时兵丁三百名。叶华春回乡后,利用这些赏银,先在乌龟石上造了伍子胥庙,后在村口官印石边建了关帝庙,又在村中建了叶氏宗祠;还督促三百兵士在村前溪滩改地造田三百亩,造福了石门村的子孙后代。

古道下行,沿途不是竹林,就是竹海。怒发的春笋,甚至从古道的中间拔地而起,它们不在乎什么规矩,只知道顺其自然。

就这样在竹林中行走了约1.5千米,岭脚就是白银珠自然村。遗憾的是,村民大多已移民下山,仅剩一户人家柴扉洞开,坚守着一方祖地。

古道在这里戛然而止,接下来就是2.5千米的机耕路,沿着右侧山坡,在毛竹林里穿行,一路无景,直到西坑源村。

在这里偶遇了一户姓郑的农家,闲聊中说起这条古道,家里的女主人说,百箩坪古道是一条可以赚钱的路。20世纪80年代,那个时候大家太穷了,在古道上背树赚钱,是大家经常做的事。那时候,半夜里就动身,翻过百箩坪到许源才天亮,背上一根杉木,翻过百箩坪,到长林石鼓,每百斤20元,我背50斤,每天就能赚10元。那是高收入了,几十里的山路,大伙儿成群结队,也不觉得累。

(三)

在这户姓郑的农家的帮助下,我们找到了一辆下山的出租车。

没想到开车的司机也是一个话痨,也有一肚子的故事。

他说,百箩坪啊,故事多着呢。听老辈人讲,寿昌江原来的走向是擦下溪边南下,然后折而向东到石桥边,再绕到对面的山脚北上,形成一个半圆,形似月亮。又因每到月出东山,山月一起倒映在江中,所以这一带有一个很好听的名字,叫月亮地。早年,月亮地东边的山上有座庙,叫“合山庙”,庙里供奉的是一个叫“朱伯”的菩萨。其实,朱伯是个人,他还有两个弟弟,一个叫朱仲,一个叫朱叔。朱伯、朱仲和朱叔三兄弟是淳安人。因这三兄弟的心肠非常好,救过三村人的命,所以三村人在村外建庙世代祭祀他们。

相传,朱氏三兄弟在交溪源头的百箩坪种山为生,他们常把自己种的山货挑到大同来卖。有一年,兄弟仨人各自挑着一担山苞罗来到大同街上,正值上马溪发大水,大同对面的三村一带被洪水全部淹没,一片汪洋。村里人全都跳到地势相对较高的大同街上来避难,一个个都饿得脸上发青。兄弟仨人善心大发,把三担山苞罗全都送给村民,并说,他们的山上还有大量的金针花(又名黄花菜)正开得盛,如果不嫌远的话,可以随便去采来吃。村民们听后,都跟随朱氏兄弟一起来到百箩坪,终于渡过了难关。为感谢朱氏兄弟的善举,三村人先是在村口为朱氏兄弟建了生祠。朱氏兄弟去世后,三村人把朱氏兄弟的生祠改为合山庙。可惜的是,这座庙现在已经不见了。

朱氏生祠改为合山庙后,庙里还形成了一个颇有特色的“三月十六”庙会。每年的农历三月十六日,一些得子心切的人都要到庙里来求子。庙里这一天要做很多的米粉馃,分送给来求子的人。如果求子成功,那么第二年就要挑两桥豆腐、一坛水酒,到庙里还愿。

有感于朱氏兄弟的善心,在建朱氏生祠的同时,三村人还在通往龙游的山路上建了两座凉亭,供往来行人避雨休息。一座建在山下的得月桥边,叫“三里亭”;一座建在山顶,叫“七里亭”。现在三里亭还在,七里亭已经倒塌。

听司机这么一讲,我立马想到一件事。在淳安县左口乡的显后村,也有供奉朱伯的岱山殿,每年的农历九月十九日举行盛大的庙会。但村民至今不知道这位朱伯是谁,只称“朱老伯伯”;还有千岛湖镇斋上村,也有一个朱伯庙,来历同样说不清。我想,这些朱伯,是否与百箩坪上的朱伯属于同一人?

出租车绕道石林镇,回到石门村上午的泊车处,已经是黄昏。路上时不时遇到晚归的采茶女,她们踽踽而行,身后是渐渐暗淡下来的百箩坪山冈。入源的风,吹在我的脸颊上,既湿润又温和。

千岛湖新闻网编辑:邹楚环 梁津玥