浙新办[2005]20号 浙ICP备05073341号 广告经营许可证:杭工商淳广许2004001号

淳安县融媒体中心版权所有 未经授权禁止复制或镜像 网络广告 0571-64831301

杭州网・千岛湖网 网络支持:杭州网络传媒有限公司

鲁永筑

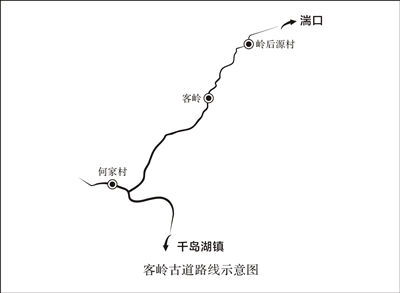

客岭古道,南起瑶山乡何家村水口云溪桥,北至瑶山乡岭后源村里畈村头永安桥,全长2.5千米。岭顶海拔578米,古有袭云庵,今存遗址,遗址上存有石碑。古道途中有块石垒就的凉亭一座和石拱桥一座。石凉亭附近有仙水洞,常年不干,供旅人解渴。此古道为旧时淳安至昌化交通要道,因客商来往络绎不绝,取名为“客岭”。

(一)

古道起点云溪桥,俗称“驮桥”,是一座始建于明朝弘治年间的廊桥。古桥以石筑礅,以木为梁,上施瓦屋,以避风雨,故又称“风雨廊桥”。该桥集路、桥、廊、亭为一体,风格迥异,古韵十足。桥上四座桥亭连成一体,亭、柱、大梁托、瓦檐雕刻奇花异草、飞禽走兽,2010年重修,现保存完好。

客岭古道这头的何家村,既是一个文化积淀较为深厚的传统古村落,又是瑶山乡人民政府的驻地,主姓为何氏,明代自文昌迁入,有省级非物质文化遗产——瑶山秋千。

瑶山秋千的起源,民间流传有两个版本。

一说源起于南宋。史载东汉方储,聪颖博学,精研《易经》,通晓图谶占卜之学,因郊祭预测天气事,获不忠之谤。方储以死明志,饮鸩而卒。后和帝知其怨,追赠太常尚书令、黟县侯,立庙以祀。宋政和七年(1117年),徽宗赐以“真应庙”额。民间传说方储能预知灾异,福佑人民。百姓尊称他为“方仙翁”,各地纷纷为他建庙塑像。每逢正月初六和三月初三,都要举行“方仙翁庙会”,为了烘托庙会气氛,当地百姓制作了秋千露台,进行精彩的民俗表演。

二说起源于明初,是乡民为庆祝朱元璋登基而举办。相传,元朝末年,朱元璋屯兵于千亩田,东出天目杀敌,得胜而回,途经瑶山时,不仅秋毫无犯,还特地告知沿途百姓但凡年老者免去迎送,“赦送”村名因此而来。朱元璋登基后,当地老百姓感恩戴德,制作秋千以示祝贺。

瑶山秋千融杂技、舞蹈和歌唱为一体,是一种当地农民用来赶集或社庙活动中使用的游乐器械。瑶山秋千,在秋千架上竖立四根木柱,木柱之间装置一个可以旋转的十字叉,每个叉口系一条布带,布带上坐一个小孩。十字叉借助小孩的蹲力旋转起来,四个小孩轮番上下转动,时而上升到三米多高的空中,时而下落于秋千架底,如同荡秋千一般,故称“秋千”。表演时,由八个彪形大汉像八抬大轿一样抬着,四个小孩在秋千上一边转动,一边持扇表演,既惊险又刺激。后面有乐队跟随演奏,曲目以“三吹三打”为主,兼以其他曲目,沿街巡回表演,场面热闹非凡。

客岭古道,过云溪桥后,沿客坑坞深入,途经简易凉亭一座,至双塆脚,靠右行至古石桥开始起岭,石板路向上延伸。

半岭处,左侧依山建有石砌凉亭。亭边有仙水洞,汩汩清泉,终年不竭。

及至岭顶,有袭云庵遗址。遗址上现存石城庄胡国进撰书的“亘古流传”石碑一通,备载清朝道光十七年(1837年)捐建袭云庵的事由。从碑记中可以看出,袭云庵的建筑规模不小,其恢宏程度可见一斑,遗憾的是,这座曾经鼎盛一时的庙宇,不知何时因为何事毁于一旦,如今只剩下断壁残垣,令人徒生叹息。

(二)

越岭而下,古道较为平缓。沿途皆为山茱萸和山核桃经济林。半岭处,亦有泉眼一处。泉水自乱石堆中流出,俗称“饮马泉”。

及至岭脚,有双孔古石桥一座,名曰“永安桥”,俗称“白佛桥”,南北向横跨沈溪。过桥,乃白佛殿后自然村。桥头原有白佛殿,面积约26平方米,坐北向南。

古道至此,路有分支,左进可通石城庄、外庄、里庄、桐川、老庵基等村;右出即里畈,经杜峰坪、宋川、坑口可达昌化。

沈溪源,今称“岭后源”,地处客岭北麓,相对瑶山乡驻地何家而言位于山岭背后,故称“岭后源”。此地乃深山峡谷地带,发源于牵牛岗的沈溪流经该村十余个自然村,民居星布错落于崇山峻岭之麓,沿溪两岸峭壁林立,山地皆陡坡,满山遍垄种植山核桃、山茱萸等经济林,系瑶山乡经济主产区,当地村民经济收入较高,生活条件比较富裕。由于源头及水口皆为临安所辖村庄,犹如置身县外,有“肥水外流”之嫌,被称为“淳安36个倒源”之一。

里畈乃吴氏聚居地。据《琅琊吴氏宗谱》卷二记载:“洪公第三子洛公,字维骆,元季卜居于沈溪。”时派分里、中、外三村。里村名白佛殿后,外村名杜丰坪,中村当时为里畈。

里畈建有吴氏宗祠,又名至德祠,位于里畈村脚。堂名三让堂,寓意始祖泰伯三让天下。据载,吴氏宗祠始建于清朝雍正元年(1723年),因地势较低,又面临沈溪,每遇洪灾,则遭水浸;后于大清道光丁亥年(1827年)在旧祠之后,另辟新基重建,耗资数千缗。该祠面宽12米,进深18米,面积216平方米,两进一天井,徽派建筑风格,门厅、后进均设船篷轩,用料粗壮,雕刻精美,木柱施黑漆,梁枋施朱红漆,椽下施望砖,做工考究。

里畈外出一里,即杜峰坪村。村庄建于高坪之上,下临深渊,有剑阁之险。入村口建有门关,旧时入夜闭门,外人不可入,如今开通了绕村公路,险境已除。

杜峰坪穿过村庄之后,东向延伸至青垅。垅头现存古亭一座,据说因风水而建,名曰“镇凤亭”。

(三)

古道到了这里,又有分支,左路上山通宋川,右路下山至岭坑口。

岭坑口,即淳安与昌化的交界。此处建有单孔石拱桥,乃明代建筑,名曰“海卜桥”。相传为邑令海瑞卜择桥址,为两县界桥,故称“海卜桥”。

宋川,也是一个传统古村落。先祖吴氏于元朝自琅琊(琅洞村)迁入,建村伊始迄今已有600余年的历史。其“宋川龙灯”“宋川花灯”传承有序,享誉淳昌两地。

据传,宋川龙灯起源清中期,已有200多年的历史。据宋川龙灯传承人吴四福介绍,宋川龙灯每十二年(逢龙年)制作一次,每户一板,最多的年份四十二板,龙长七十余米,甚为壮观。龙灯全部采用手工制作,龙头、龙身、龙尾骨子材料为竹篾,外以纸糊(后改为青布),以雕版印制龙鳞,每板长度五尺,内装蜡烛四支,龙头内置斤烛。宋川龙灯的特点是龙头特别大,龙鼻上插香,需要三个壮汉轮流支撑。

每逢龙年,村民自发组成龙灯会,先由个人垫资,购买制作龙灯的材料。一般都在年前把龙灯做好,开龙眼要选择吉日,并举行祭祀仪式,邀请村中年龄最大者和最小者代表全村村民,用朱砂点眼。

正月初一晚上开始在本村试灯。正月初二龙灯出村,分别到永安、里庄等附近村庄舞龙灯。正月初三,到清泉寺上火,然后沿途舞龙到琅洞村朝祖(宋川吴氏乃从琅洞迁去)并在琅洞祖家住宿;之后到昌化石室等地舞龙,一直延续到正月十八终止舞龙,并在是夜将龙灯焚烧于村脚社殿边,送龙升天,俗称“灿灯”,整个舞龙活动结束。

宋川龙灯造型特点是:巨口张、目生光、角尖厉、须飘扬、身婉长,尾刚劲、千鳞万甲,神采飞扬,威武壮观。宋川龙灯慢舞时雍容大度、优美抒情;快舞时激越奔放,别具一格,有着浓郁的地方特色,所用的曲牌音乐喜庆动听,每到一处,均会引发万人空巷的热闹场面。

关于宋川龙灯的来历,与一次泥石流灾害有关。说是在清朝某一年,宋川村头舍后湾脚,住着两户人家,十八口人。潜伏在山中修炼的青龙,乘雨季出龙奔入大海,它推开山体发生了大塌方,掩埋了两座房子,十八口人无一幸免。自此,宋川人每遇龙年,就举行迎龙送龙活动,以保村庄平安清洁。

宋川村每隔十二年出一次龙灯,在不舞龙的年份,偶尔也会出一次花灯。花灯以竹篾扎制,外以纸糊成各种动物,内置蜡烛,一人一灯,出灯人数六十七人。正月初一开始游灯,浩浩荡荡,锣鼓喧天,前往附近村庄进行表演,直至正月十八结束。花灯表演阵势有龙门阵、一字长蛇阵、梅花阵、剪刀阵、田字结阵、铁锤阵、里锣声阵、外锣声阵、八仙阵等。

客岭古道,虽然路程较短,但沿途的景点较多。古桥(四座)、古亭(四座)、古庙(一座)、古殿(两座)、古泉(两处)、古祠(三座)、古树(若干),可谓古迹众多。秋千、露台、龙灯、花灯等民俗内容丰富,表演精彩绝伦。

走在这条古道上,有看不完的景致,有听不完的故事。

最新播报

更多>>

淳安发布

视界千岛湖