浙新办[2005]20号 浙ICP备05073341号 广告经营许可证:杭工商淳广许2004001号

淳安县融媒体中心版权所有 未经授权禁止复制或镜像 网络广告 0571-64831301

杭州网・千岛湖网 网络支持:杭州网络传媒有限公司

●鲁永筑

盘公岭古道,在夏峰与铜山未通公路之前,曾经是两地村民进山出山的主要通道,规整的石板路,从山脚一直铺向山顶,人来人往,热闹非凡。现如今这条古道已近荒芜,除了当地入山劳作的村民以及 偶尔来此登山的户外爱好者,已经没有人来光顾这条千年古道了。

盘公岭古道,因岭顶有霞田庵,又称“盘庵岭古道”,又因地处原夏峰乡与铜山乡之间,被称为“夏铜古道”。

(一)

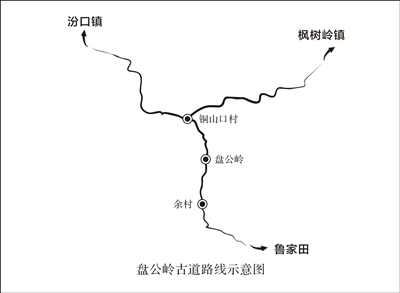

盘公岭古道起点为枫树岭镇夏峰村铜山口自然村,终点为枫树岭镇铜山村余村自然村,全长7.5千米,有“上七下八”之说,即夏峰这边上山约7华里,路面为石板路;铜山那边下山约8华里,基本上为土路。路程虽不长,但它的历史却相当久远。据说这条古道开凿年代可以上溯到唐朝,如果得到证实,称为“千年古道”也毫不为过。

据铜山古铜矿遗址上的摩崖石刻记载:“大唐天宝八年,开山地取铜,至乾元元年七月。又至大历十年十二月再采,续至元和四(年)。”天宝八年(749年),铜山开始采铜,到乾元元年(758年),这里的矿山整整采了十年。

在以铜钱为货币的古代,铜是一种贵重金属。在那个时期,铜不仅可以铸钱,甚至还可以直接交易。从铜山开采出来的铜矿,采用“胆铜法”就地炼铜,令挑夫越过盘公岭,转运至松渡上船,经由遂安港进入新安江、富春江黄金水道,下钱塘,转运河,就可以流通到全国各地。

千百年来,有关铜山采铜、挑铜以及开挖运铜通道的传说故事很多,并一直在民间流传。从这些传说故事中可以看出一些端倪——盘公岭古道八九不离十与铜山铜矿有关。

为了探访更多关于古道的历史资料,在枫树岭镇夏峰村铜山口自然村走访时,一位江姓老人介绍:“盘公岭,事实上叫‘盘工岭’。我的父辈,之前也到铜山挖过铁矿,关于老早铜矿的故事也听到了很多。我们小的时候,经常听他讲,盘工是什么意思呢?盘,是‘盘肩’的意思。挑担的人,一只肩膀挑累了,就要换一只肩膀,另一只肩膀挑累了,就要停下担子,支立搭柱休息。那‘盘工’是什么意思呢?就是古代挑铜担,有官兵监督赶时间,上一个人挑累了,就由下一个人接过担子挑,如此接力,中途不放下担子休息。好比跑接力赛一下,一棒传一棒,节约时间,工作效力高。”老人又说,“事实上,盘公岭的叫法,只是民间的俗称,真正的雅号叫‘齐云岭’。但是,民间有文化的人不多,有谐音为‘麒麟岭’的,也有讹音为‘骑云岭’的。岭顶原来有个庵堂叫‘齐云庵’,因此,也有很多人称‘盘庵岭’。”

据了解,古道最鼎盛的时期是采挖铜矿的唐朝,再次繁华是明朝嘉靖年间,大量的流民涌入洪洞山私采铜矿,由于官府管理不到位,造成了声势浩大的矿民起义。1969年6月,淳安县在这里筹建地方国营铜山铁矿,直至2014年最终停产,整整运营了45年,其间古道也成了连接矿区、铜山乡、夏峰乡三地的便捷小道,当时这条古道上来来往往的人络绎不绝。

(二)

古道的入口就在村后,沿着铜山坞的溪流一直朝南走。开始的几百米,古道已经硬化成了水泥路,路旁大多是冬闲的农田,无名的野草铺着一层嫩绿。及至田地尽头,古朴的红麻石铺就的古道总算开始。

古道石材应该是就地取材的,这种岩石应属于沉积岩分类中的砾岩,内含多种颜色的豆粒大小的砂石,风化后,会形成粗砂。

路宽足足有2米,窄处也有1.5米。古人筑路很用心,他们以大块石做路边,又以大平石做路心,然后以小块石砌筑路肩,然后以沙土填充,以致道路结实,不易松动,利于长期使用。

千年古道万人踏,原先粗粝的路石已经被前人的脚履磨得很光滑,散发着历史的幽光。青苔和小草,见缝就长,把古道镶嵌成红绿相间的拼图,呈现着大自然不屑人工的艺术创造力。人行其上,不仅吃脚以防滑倒,还有展轴览长卷的感觉,舒心又养眼。

下半山的古道一直沿着溪流的右侧走,及至半途过了石板桥,古道就一直沿着溪流的左侧走。山体的落差,使溪流形成无数个小型瀑布,哗啦啦的水声不绝于耳。

越往上走,离村庄就越远,山谷的冷僻。上行约1000米处,有一个片石砌筑的凉亭,东西朝向,面积约16平方米,屋面盖着小青瓦,早已被藤蔓缠得严严实实,亭内设有矮座,简陋得不能再简陋的那种。再上行约1000米,又是一个凉亭,南北朝向,面积与下亭差不多。亭顶早已坍塌,空余四壁,亭内塞满断瓦朽木,已无法入内。外墙上结满了鬼球藤,极具沧桑之感。再上行约1000米,就到了岭顶。突然发现古人设置凉亭是有讲究的,间隔的路程刚好约1000米,歇脚的距离分布得非常均匀。

岭顶垭口,被高达数十米的红豆杉古树群遮掩得密不透风。古庙遗址就在古道的右侧,断壁残垣默默地静立在那里,树径大过二十厘米的两株枇杷树居然长在古庙的废墟上,目测枇杷树的树龄至少也有半个世纪。

与古庙擦身而过的时候,忽然发现残枝枯叶之下居然躺着一块青石残碑,小心翼翼地拨开浮土,只见“齐云岭”三个篆体大字浮现在眼前,再仔细擦去泥尘,看到碑文的引首云:“齐云岭,古号也。又名攀龙。右铜峰十……”后面的文字就漫漶不清了。

之前了解了那么多古道的名字,什么“盘公”“盘工”呀,居然没人知道它的真名叫“攀龙岭”!“齐云”“攀龙”,多么高雅,多么富有想象,多么有文化呀。不得不佩服古人的智慧和学识,为这一条普普通通的山岭,取了这么优雅的名字,既有现实的追求,又有诗人的浪漫。

(三)

下山的路,一改北面的作风,不是沿溪而走,而是盘山而行,因此被称为“横山路”。从山顶到山脚落差不过200米,古道却横拖了4000米,因此,基本上是平路,走起来特别轻松。

居高临下南望,可见枫林港右源清澈的溪流,以及蜿蜒于对面山脚的黑黝黝的通村公路,视野一下子就开阔了起来。

及至岭脚,有一处缓坡,俗称“马踏背”,背上建有一个骑路凉亭,东西向开着圆洞门,俗称“马踏背凉亭”。此亭保存尚好,脊桁上墨书写着:“大清光绪二十八年岁在壬寅菊秋上浣铜峰余天芝天叙天济天彩朝安引权治合修谷旦福有攸归。”

马踏背凉亭附近的岩石上,果然有形象逼真的马蹄印。至于是不是唐朝太监高力士骑御马留下的印迹,只是传说而已。传说不靠谱,估计还是天工造物吧。

古道离开马踏背,不远就落到了田野里。这个季节,黄艳艳的油菜花开得十分鲜艳。前方就是余村,夕阳的余晖洒在村庄里的民居上,明亮的发光,把这个村落渲染得如同海市蜃楼一般,显得特别干净,特别新颖。

补记

铜山官坪传说

相传,唐代洪铜山(铜山)开采的铜矿属大唐朝廷所有,矿工大多来自朝廷官员及随从,这是何故?

据传说,唐代宰相李林甫以筹建铜矿的名义排除异己,将他们消除官职,改籍矿工,流放到洪铜山开采铜矿,并责令采不到铜矿就不得回京城。这些矿工千里迢迢来到洪铜山,寻找矿脉,矿脉很小,数百人挖掘了数月,还没挖到一畚箕,无计可施。

有一天,八洞神仙之一的铁拐李假扮乞丐,一手拿讨饭碗,一手拿拐杖到洪铜山。自身衣食无着的矿工们节省下自己的米饭,施舍给这位乞丐。当得知矿工们因为找不到矿脉而苦恼时,乞丐哈哈一笑说:“找矿脉吗,这个容易,让我来帮你们找找!”矿工带他来到工地,乞丐环视一周后,口念咒语,将手中的拐杖往地上使劲一戳,只见拐杖陷入山中数十丈,然后大声道:“矿脉就在这里!”矿工们正感到奇异,又见乞丐迅速将拐杖拔出,顷刻间戳拐处塌陷出一个大洞。矿工们放下吊篮,派人下去一看,洞里全是闪闪发光的黄铜矿石。

矿工们喜极而泣,想感谢乞丐时,铁拐李早已骑着拐杖,消失在云中,后来矿工将此井称为“天井”。

历时三年,洪铜山开采冶炼出了大量优质黄铜送至朝廷,皇帝李隆基大喜,下旨对采铜矿工进行赏赐,还亲笔御书“官坪”二字,并指派太监高力士到洪铜山宣读圣旨。高力士骑着御马,到达盘公岭时,忽见天空密布乌云,唯恐暴雨将至,不禁快马加鞭,御马腾空而起,从岭顶直接落向山麓,落脚处的岩石上留下一个深深的蹄印。后来,此处被称为“马踏背”,蹄印附近还建了一个“马踏背凉亭”。

仙人种树

话说唐朝乾元元年(758年)夏天,洪铜山矿工肩挑黄铜出山,因岭顶草木稀疏,没有一棵大树可以乘凉,到达盘公岭顶时,个个热得满头大汗,疲惫不堪。

赤脚大仙刚好云游至此,见矿工如此辛苦,顿生怜悯之心。他将手中的云帚,在岭顶附近插了几下;又用帚柄在岭顶两侧戳了两个洞,然后驾云而去。没过几天,赤脚大仙插过云帚的地方就长出了树苗,不到一年就长成了参天大树,枝繁叶茂,岭顶成了一个荫浓清凉之处。那两个洞,不久就涌出了清泉,解决了矿工口渴之需。

如今的盘公岭顶,有一个红豆杉古树群,粗壮的树干需要数人合抱,据传是赤脚大仙所栽。位于高山之巅的盘公岭上的两个泉眼,终年泉水如注,四季不竭。

神仙手印

传说唐朝乾元元年,洪铜山矿工在盘公岭半岭处修路,一处塌方倾泻不止,众人无计可施。这时有一个老人赤着双脚,从山下走来。一个修路人看见觉得可怜,就对老人说:“大爷,您老人家赤脚走路太辛苦了。我的草鞋给您穿吧!”随即脱下草鞋给老人。老人问道:“这里塌方几天了?”“半个月了。”开路人答道。老人说:“让我来帮帮你们吧。”于是撸起袖子腾出一只手来,对着塌方泥石流隔空击了一掌。只见泥石流立刻停止了下滑,松散的土石即刻凝结到了一起,密实得像岩体一般,还拓出一条六尺宽的平整大路。矿工们正欲致谢时,老人已经飞升到了岭顶,消失在云雾中。众人回看老人击掌处,岩石上留下一个大大的巴掌印。这就是盘公岭一景——“神仙手印石”。

千岛湖新闻网 编辑:邹楚环 王志仙

最新播报

更多>>

淳安发布

视界千岛湖