浙新办[2005]20号 浙ICP备05073341号 广告经营许可证:杭工商淳广许2004001号

淳安县融媒体中心版权所有 未经授权禁止复制或镜像 网络广告 0571-64831301

杭州网・千岛湖网 网络支持:杭州网络传媒有限公司

鲁永筑

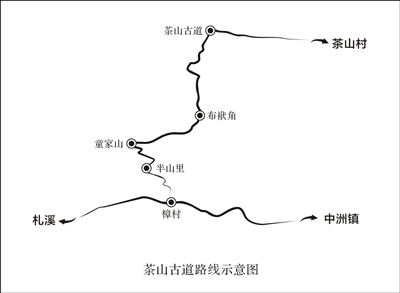

“休遂开古道”由白际岭、毛山岗、青岭三座大山岭以及连接山岭的山麓、峡谷组成,茶山古道是中间的一段,北起于中洲镇茶山村岭脚自然村,经茶山村翻越毛山岗,南止于中洲镇樟村。茶山古道路程不算很长,全程约10.8千米,但是这条古道是旧时遂安十三都左右两源唯一的交通要道,也是“休遂开古道”主要的组成部分。无论在交通层面上还是在军事层面上,它都有着“北连徽州,南通衢州;雄踞中部,退守自如”的重要意义。

(一)

茶山古道的起点,从岭脚村的一座小石桥开始。起点处立有“茶山古道”指路牌,跨过石桥,古朴的石板台阶在杉木林中向山上延伸。从规整的路面可以看出,当地政府已经对这条古道进行过修缮。

古道宽约1.5米,以块石砌成。坡降程度设置得很好,走起来非常应脚。上行不久,古道来到梯田中。在这个暮春时节,梯田中的油菜花已经过了盛放的季节,不过顶部的花瓣仍然娇嫩可人,放眼望去,宛如一块块金黄色的地毯,一层一层地铺向高处。辛勤的蜜蜂,在花间飞来飞去,为寂寥的古道,带来了春天的消息和温暖的慰藉。

上行约800米,古道来到茶山村。茶山村,是一个位于半山腰的小村庄,坐南朝北,民居依山势而建,极具山村韵味。

隔山相望,对面是安徽省休宁县白际乡管辖的项山村。东一簇西一簇的民居,从山脚星布到山顶,自然村与自然村之间,同样是林木掩映,菜花满坡,一派云里雾里的山乡景观。

茶山村,又称“茶峰”,俗称“茶山坪汰里”,因遍山种茶,取名茶山。此村聚居着以方氏为主的村民。据传,此村原属吴氏、汪氏村落。明朝初年,璋川(今中洲镇樟村)方氏第十三世祖道崇公,偶游茶峰,暂住吴兴保家。吴翁见方道崇眉清目秀,相貌堂堂,乃招赘为婿,后繁衍成茶山主姓家族,至今已传20余世。茶山村现有农户66户,人口213人。

村中有一个方氏宗祠,名叫“敦睦堂”。因为茶山是休遂开古道的必经之处,所以当年工农红军北上抗日先遣队曾在这里驻扎,还召开了一次非常重要的会议。

1935年1月8日,在那天寒地冻的日子里,担负着北上抗日先遣队重任的中国工农红军第十军团,在皖、浙、赣边境地区辗转跋涉了20多天之后,从开化县境的大麦坞等地进入遂安县的樟村地区。当天晚上,红十军团在樟村、扎源、黄林关等村宿营,司令部设在樟村。红十军团军政委员会主席方志敏随军行动。翌日凌晨,红十军团从樟村出发,翻过毛山岗,经茶山、半山、泰厦,马不停蹄地进入安徽省歙县。在行军中,红军发现歙县石门方向有敌人狙击,故又退回,于当天下午4点多钟又回到茶山、半山、泰厦。就在这个晚上,红十军团在茶山村方氏宗祠敦睦堂召开了军政委员会会议,史称“茶山会议”。

方氏宗祠作为“茶山会议旧址”,现在已经被改建成红色革命历史纪念馆。敦睦堂附近有一个方形水池,乃村民取水洗涤之处。当年红军战士扎营茶山村,曾在此池洗碗,今命名为“红军洗碗池”。

站在茶山村前的红军纪念亭内。遥想当年数千名红军在古道上与国民党军队周旋,其艰苦卓绝的斗争是何等残酷、何等壮烈。古道上的每一块青石板,曾走过多少铿锵有力的步伐。古道附近的山山水水,回荡过多少悲壮嘹亮的战歌。这一段恢宏的历史,给中洲烙上了红色的印记。中洲镇因此成为淳安最具红色文化的土地。

今天的茶山之下,小村泰厦,建起了“中国工农红军北上抗日先遣队纪念馆”。茶山古道,不仅仅流淌着先民的汗水,而且流淌着革命先驱的鲜血。纪念碑高耸入云,成为古道上最醒目的地标。传奇的英雄人物,传奇的革命故事,将永远在中洲大地上传扬。

(二)

离开茶山村,古道沿着村后的路径往上走。沿途不是茶园,就是竹林。及至岭顶垭口,也是灌木丛生,并无奇岩异树。然而,最值得玩味的是,这条古道上不同时期走过的不同的人。他们或怀着希冀,或揣着理想,从山这边走到山那边去,要实现一种生活的需求和虚实不定的梦想。抵达,才是硬道理。

垭口之下百步之遥,就到了毛山岗岭顶亭。凵字形的亭子依山而建,后墙靠山,设有神龛一方,两侧垒作梯形石墙,屋面施以檩条青瓦,走的是极简主义路线,让人感到既简陋又古朴。

古道下延不远处,就是毛山岗上最高村落——布袱角自然村遗址。相传此村原有10户人家,村民姓童,祖先因躲赌债迁此。由于交通不便,如今村民已移居他处。

我非常好奇“布袱角”一名的来历。在我看来,这么奇特的地名也许在国内是绝无仅有的。后了解到,当年童氏祖先为了逃避债主的追讨,情急之下用布袱包了一些衣物,就背井离乡潜逃至此。可想而知,当时此处应该是一个人迹罕至的荒凉之所。童氏先祖仅凭一包衣物,在高山之巅刀耕火种,艰难地生存下来,并能繁衍成一个10家之村,也算是一个奇迹。这也印证了“天无绝人之路”这句绝处逢生的古话。

当我告别布袱角的时候,古道上迎面走来一个80多岁的老人,打过招呼之后,获知老人姓童,名永高,妻子叫方树连。他原本也是布袱角的村民,2000年下山移民到了半山里。这个时节,正是春笋露尖的时候,他扛着锄头来故园挖笋。

他介绍说,茶山古道是他一生当中走得最多的路。因为他的妻子,就是从茶山村娶来的。无论是走亲,还是帮岳父家做事,必须走茶山古道。古道几个弯,几道坎,他十分熟悉,有些时候乘着月色走夜路,也是驾轻就熟,绝不会走岔。

他还介绍说,当年红十军团军政委员会主席方志敏,在主持召开茶山会议的当晚,就是借宿在他岳父家,并与他岳父同睡一张床。他岳父也姓方,名叫志岭,与方志敏仅差一个字,于是,彼此还称兄道弟,促膝长谈了一个多时辰。

方志岭当时20多岁,曾被国民党抓去当了几年壮丁,对国民党的所作所为深恶痛绝。方志敏向他传播共产主义进步思想,他深表赞同。之后,他还利用当过国民党兵的特殊身份,为中共地下党青半山区委,蒙关混卡,充当地下交通员,做了很多默默无闻的重要工作。直到新中国成立后,他中共地下交通员身份也没有对外透露,直至去世,也鲜为人知,成了一个“无名英雄”。

毛山岗,古称“茅山岗”,以山中盛长甘茅而得名。毛山岗雄浑而高大,相比茶山那边,坡度较缓。前些年,毛山岗进行了农业开发,建成了大型中药材种植基地,后来又被发现,这里光照时间较长,是一处难得的山地光伏设站资源。2021年9月,国网杭州供电公司在淳安县中洲镇樟村毛山岗启动建设绿色低碳、经济效益高的集中式农光互补项目,总装机容量40兆瓦,2022年7月工程竣工投产。该项目每年在山间“捕捉”绿电3971万度,节约标准煤约1.2万吨,减排二氧化碳3.3万吨,每年为村集体增收土地流转租金50余万元,增加就业岗位60余个,有效带动当地经济发展,帮助农民走上致富之路。

(三)

古道经童家山、稻草铺、半山里一直坡降至山脚,沿途数以万计的光伏板,在光照之下熠熠生辉。“科技点亮生活,光伏致富山民”的大幅标语,在古道的两侧,渲染着现代的语境,使古道焕发出新的面貌和新的生机。

古道的终点,就是武强溪上游拥有1600余人口的大村庄——樟村。该村旧称“璋川”,又名江村(相传古时乃江姓聚居地),地形若船形,村口有“狮象把门”天然形胜,现主姓为方氏。据《璋川方氏宗谱》,始祖岩锡公于南宋时期自徽州潜口迁此,至今已繁衍了27世,建村历史长达800余年。

事实上,原樟村只有200余户,600余个人口。由于地处中心地带,2007年淳安县进行行政村规模调整,将念柒坞、毛山岗、黄林关3个行政村并入,建立了新的樟村行政村,驻地樟村自然村,辖樟村、念柒坞、毛坦坞、大埂、毛坪湾、黄林关、门坑源、石板坞、札坑、竹园里、稻草铺、童家山、半山里、金家埂、外毛山、青半山、枧畈、大坞里、坞头、布袱角,共20个自然村。

从空中俯瞰,中心村樟村就像一块砸入深谷的巨石,19个自然村就像破碎而外溅的碎石,星罗棋布在山冈和峡谷之间。而古道,就像一根纽带,紧紧地把它们牵扯在一起,共享着同一轮日月,却独享着各自的一隅天地。

古道经樟村继续往南走,就是枫林坞。到了青岭脚,古道就上了青岭,翻过青岭垭口,那边就是衢州境内的大龙山了。

古道,好比一条无休止的线,可以延伸到无穷无尽的远方。而山岭,犹如这条线上的某一个结,需要我们努力地去攀登与跨越。

最新播报

更多>>

淳安发布

视界千岛湖