浙新办[2005]20号 浙ICP备05073341号 广告经营许可证:杭工商淳广许2004001号

淳安县融媒体中心版权所有 未经授权禁止复制或镜像 网络广告 0571-64831301

杭州网・千岛湖网 网络支持:杭州网络传媒有限公司

文|鲁永筑

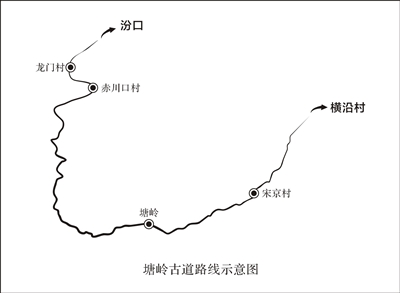

塘岭古道,古称“棠岭古道”,它犹如一根扁担,一头挑着赤川口村,一头挑着宋京村。这两个村庄皆为余氏聚居地,乃萝蔓世家松林余氏的后裔,同根同脉,尤取棠棣之意。因此,塘岭古道肩负着家族之间的往来,可以说是一条宗亲之路。

(一)

塘岭古道的起点是下马古道,位于汾口镇龙门村头。虽然这条古道很短,全长不过1200米,但是它非比寻常,承载的历史,长达5个世纪。

下马古道,因路侧立有下马石而得名,是龙门村通往赤川口的古道。前半段是裸道,青石板路沿着溪岸而行,裸露在田野的边缘,一边是油油绿禾,一边是潺潺流水。后半段是荫道,小径穿行在山麓的密林中,隐秘在树荫的遮蔽下。

下马古道途经登云桥,此桥四墩三孔,双刀分水,石拱凌架,古韵十足。下马古道的终点是斗印桥,这里也是赤川口的村口。斗印桥上嵌有一块斗大的印石,桥因此而得名。桥上设廊亭,砖砌的墙体,青瓦盖的屋顶,穿斗式的木结构,端庄典雅的徽派风格。

自下马古道进入赤川口村,给人的感觉就特别有诗意。赤川口,古称“象山”,又称“石川里”。据《象山余氏宗谱》记载,明成化十四年(1478年)岁在戊戌,余文广自祖基松林(今宋京村)迁徙于此。建村伊始,迄今已有540余年。余文广卜居石川里,自然有他的独到眼光。松林地处高山之上,土贫地隘;而石川里地势平坦,土沃地广。为了长远的子孙计,这种选择可谓睿智之举。此地乃一马平川,前有龙耳双峰,后有七峰列屏,左为通衢孔道,右为入遂坦途,更难得还有少祖中峰象山,为村庄陡起一景。

数百年来自宋京迁出的十余支松林余氏,赤川口由于人多齿繁,堪称独树一帜的大族。更引以为傲的是,明朝嘉靖年间,出了一个赫赫有名的大人物——官至监察御史的余四山。

余四山,原名余乾贞,生于嘉靖十二年(1533年),字秉智,号四山,长于《易经》。明穆宗隆庆二年(1568年)登戊辰科罗万化榜进士,榜列第148名。初任福建崇安县令。当时崇安县没有城郭,余四山在任时力为创建。隆庆六年(1572年),升迁为云南道监察御史。由于余乾贞在巡视期间不徇私枉法,实事求是地逐条上奏了被视察官吏的政绩,朝廷便以此作为黜陟官吏的依据,因此得罪了一些地方官员,遭诬陷,于万历三年(1575年)被弹劾,降职调湖广荆门县令。因继母王氏逝世,未之赴任,回故乡守孝三年。万历八年(1580年),谪任安徽广德州判官。是冬,授江苏江浦知县,在任二年,因流言蜚语所扰,辞职回乡。万历二十七年(1599年)卒,享年六十七岁。

在赤川口村中,有一座始建于明嘉靖戊申年(1548年)的余氏家厅,堂名象贤堂。余氏家厅巍峨气派,古气十足。门厅设五凤牌楼,重檐歇山顶,额书“科甲传芳”,门楣匾书“四世柏台”。

事实上,在余四山之前,他的祖父余思宽在明朝永乐十三年(1415年),就考取了进士,官至河南道监察御史、中宪大夫、广东按察使。余思宽的儿子余文广迁赤川口后,生镜、鈱、铖、鐩四子。余镜生仕清、仕洪。仕洪又生四子:乾元、乾亨、乾利、乾贞。到了余乾贞(余四山)这里又著冠裳。祖孙均为进士,这样一来,就成四世蝉联的科甲门第。

家厅正中上方悬挂的“象贤堂”匾额,据传乃余四山所书。其中象贤堂的贤字,由臣、忠、贝三部分组成,凸显了忠君思想。匾额之楷书笔力遒劲、端庄整肃。如果真的是余四山所写,可见其书法亦不同凡响。

厅中古匾甚多,有“纯孝”“忠节”“进士”“父子进士”“兄弟登科”“紫阁抡英”“正直端方”“乡里良善”等,新旧不一,显然立于不同时期,从这个侧面可以看出,赤川口余氏薪火相传,代不乏人。

在龙耳山之麓的龙门村,有一座非常气派的古墓。据载乃明万历庚寅年(1590年)余四山在世时亲手所建。因余四山“长于易经”,自然懂得堪舆学,自己的寿域当然由自己亲自把关。相传,为了弥补地域风水上的不足,他还特地兴建了龙门塔,又为赤川口增添一景。

龙门塔原名成言台,《遂安萝蔓余氏族谱》卷十四载有毛一瓒所撰的《成言台记》,其中述及:“盖艮于方为东北,于时为冬春之交,其象为山,其德为止,其序为八卦之终,终以为始,止以为起,静以为动,时行时止,动静不失其时,其道光明,此成言之说也。”

这说明了龙门塔建造的主要缘由。当然,“亭之台之,而景物风烟若增而胜,人与亭台遂并传不朽。”还有“人以物传”的双重意义。

古村赤川口,还有一条闻名的草龙。赤川口舞草龙的历史由来已久,相传起源于明朝嘉靖年间,其来历与来龙山“老龙出山”的故事有关。最早的时候,是将稻草捆扎成长龙,上插香支,以棍支撑舞动,谓之“香龙”。之后发展成为草编龙,制作极其精美,2007年,被列入浙江省非物质文化遗产名录。

(二)

塘岭古道,始于龙门村头下马石,穿过赤川口村,南行至赤川源,翻越塘岭,终于宋京村,全长约5.2千米。古道原为全程石板路,因年久失修,石板路仅存塘岭北麓部分路段,大多的路面已经颓为土路。

赤川源,俗称“塘家坞”。明朝时期,余氏先祖因看管山林建村于此,余氏为主姓,后有汪氏、姜氏入驻,现为多姓混居自然村。

塘岭古道在赤川源村口南向过桥入坞,先是经过一片梯级农田,然后溯溪涧起岭上行,沿途泉水淙淙,林荫夹道。及至岭顶,南起一峰,名曰棠峰,青葱百仞,直上云霄。

古道来到塘岭脚,东行2500米,即至宋京村。宋京村始建于宋,始祖鸿翔公乃柏林(原龙山街)万璧公五世孙,因置义庄徙居松林东谷,后称“宋京”。后世子孙属萝蔓世家松林派。

宋京村,位于汾口镇南部的大山里。因为村中建有一座“金銮殿”,一直闻名遐迩,令人瞩目。自明朝万历年间起,这座金銮殿就耸立在东谷山坳之中,至今仍然展现着它巍峨的雄风。

金銮殿原称“大夫家庙”。一个家庙以“金銮殿”自诩,总得有一些与之相当的理由。且不说该建筑的规格有多高,耗费的财力有多大,单说宋京大夫家庙的建造耗时,居然长达十七年之久。余乾贞所撰《松林余氏家庙记》记载:“庙宇之始营,以嘉靖庚申(1560年)五月吉日;其落成也,以万历丙子(1576年)秋月。”

其建筑规模,确实非同凡响。在淳安民间,一般的宗祠建筑,开间无非三楹至五楹,进深不过二进至三进,面积也不过数百平方米。而宋京大夫家庙,面宽居然有七楹,自东向西的中轴线上,依次设广场、旗杆阵、金水桥、门楼、前苑、牌坊、前厅、钟鼓楼、内苑、望云楼、享堂、后花园,由12个建筑单元组成庞大的建筑群,占地面积高达2000余平方米,实属民间罕见。

而且,庙前广场广约一亩。场地上码有10对旗杆石,20面旗帜迎风飘扬。既彰显了松林余氏后裔在历代科举中取得的辉煌战绩,又给大夫家庙平添了阵容强大的功名威仪。

大夫家庙设计了高大的门楼,形制为三间重檐歇山顶。门楼上悬“大夫家庙”“世科甲第”“褒显”“龙章”匾额。前苑周以围墙,围墙两侧施以镂空窗户。苑内铺筑青石地坪,坪中原设有石凳,安置盆景,以娱眼目。前苑至牌坊,设有20多级石阶及宽阔平台,通向巍峨壮观的牌坊。三座牌坊连成一体,中坊略高,边坊稍低,如并肩之兄弟,威风凛凛,气势逼人。牌坊之后乃家庙前厅。一字天井两侧施以游廊,游廊贯通边门与前厅。前厅之后,左右分设钟楼和鼓楼。钟鼓楼之间乃宽敞的内苑。内苑之后是高耸入云的望云楼。望云楼之后是宗约堂,俗称“后厅”,又称“正殿”,乃松林余氏供奉祖先、举行祭仪的享堂。

遗憾的是,如今的大夫家庙只保留了门楼、前苑、牌坊、前厅在内的前半部分,钟鼓楼、望云楼、宗约堂以及后花园等后半部分,由于历史的原因,已经倒塌废圮,难以恢复。

站在大夫家庙大牌坊高高的台阶上,向东眺望,远处是高低起伏的山峰,近处是密密匝匝的民宅。置身其间,的确有一种“君临天下”的感觉。这是松林余氏的自信,而这种自信据说来自一个传奇人物——余汝楠。

明嘉靖年间,余汝楠出生于宋京村坞里坑,他天生神力,耿直仗义,深得百姓敬重。余汝楠早年为小商贾,往来于徽州等地。一日,时任兵部左侍郎兼都察院左佥都御史直浙总督的胡宗宪回安徽老家省亲,见门口一身材魁梧的大汉酣睡在他老家的屋檐下,且不以为怪,未予驱赶。待到半夜,突遭土匪偷袭胡府。余汝楠仅凭一杆毛竹抵敌,一袋烟的工夫即将匪徒尽数解决。胡宗宪见之,顿生敬佩之心。当时胡宗宪正苦于倭寇入侵之事,恰逢朝廷用人之际,见余汝楠如此勇猛,便将余汝楠收为麾下。嘉靖乙卯年间,沿海地带倭寇再次来犯。余汝楠领抗倭军队前往迎敌。他凭借过人胆识和灵活的计谋,屡次击退来犯之敌,立下赫赫战功。

嘉靖皇帝对其褒奖有加,钦授千总卫,并当庭应许可满足余汝楠一个要求。憨直的余汝楠说道:“我看皇上的金銮殿气势恢宏,我今日有缘登临此殿,顿觉荣幸之至。但是,我家乡的百姓并无此福分,所以我想在家乡也造一座‘金銮殿’,让百姓与我一起感受皇恩浩荡。”皇帝听罢大笑,下旨特许他在家乡宋京村仿造一座“金銮殿”。宋京“金銮殿”,就这样得以破土兴工。

传说总是虚虚实实,但是松林余氏确实出了许多名人。例如北宋靖康年间,柏林(今汾口西村)进士、官秘书正字余鸿翔,因国事多艰,辞官回乡,到义庄东谷定居,改东谷为松林。南宋末年,余梦魁参与乡试,魁选为“省元”,他响应宰相陈宜中倡议,募兵抗元,虽然兵败,却留下“节士”美名。到明朝,余思宽中进士,以名御史副宪广东。赤川口余乾贞中进士,召拜侍御史;余乾亨中举任县令。

根据《松林余氏宗谱》所载的信息,可以探明家庙的建造来由。可以罗列的缘起是,支派萃涣而合于松林,是重始迁;称其为家庙,是荣君赐;取村名为宋村,是怀故君;立庙名为松林,是不忘祖;营建家庙的目的,是尊祖敬宗。

岁月太悠久,历史已成谜。没有必要纠结于贡献者的真真假假,宋京金銮殿就在那里,它的存在就是一种肯定,一种对于历史的肯定,一种对于未来的肯定。

(三)

萝蔓世家四个大字,总会出现在某个村庄的祠堂上。这种标号为余氏的顽强基因,就像碾灭不尽的草籽,无论身沦何处,经风一吹,就会探出柔软的触须,覆盖一片崭新的土地。

在宋京村,值得一看的还有松林庙。它位于宋京村东面,离村足足有半里地的塔岭源。

这是一座始建于元代的古建筑,古色古香,古韵十足。虽然,现存的松林庙,其木结构被考订为明代,但是庙中的硕柱以及巨大的柱础,仍然阐释着元代的风格。它的存在,对于研究淳安元明时期的古建筑具有十分重要的孤例意义。

东谷义庄,松林宋京。松林庙,证实了它的古老,金銮殿,显现了它的威仪。而现实中生活在那里的人,他们用生命绘就了新的历史画卷,舒展在那块神奇的土地上,或将成为未来人的探索之谜。

塘岭古道,并非通州达府的经商大道,只是一条通村小路,在交通的意义上可以说是平庸无奇。然而,赤川口和宋京两个大村,有着源深的历史,有着厚重的人文。不仅重量级的文物众多,而且还有非物质文化遗产有序传承。古道虽短,历史绵长。

千岛湖新闻网编辑:邹楚环 梁津玥