浙新办[2005]20号 浙ICP备05073341号 广告经营许可证:杭工商淳广许2004001号

淳安县融媒体中心版权所有 未经授权禁止复制或镜像 网络广告 0571-64831301

杭州网・千岛湖网 网络支持:杭州网络传媒有限公司

●鲁永筑

尹山古道

古道,是古代的陆路交通。它的直接功用,主要是利于两地人们的往来。然而,还有一种古道,几乎是专门为一座寺庙或一处庵堂而设。它的意义,是一条心灵之道,也可以说是一条信仰之路。

在淳安,这种古道为数不少,诸如凤凰山古道、天堂山古道、施姑山古道、灵岩庵古道、太阳山古道等,不胜枚举。梓桐镇的尹山古道,就是其中的一条。它的存在,就是为了尹山庵。

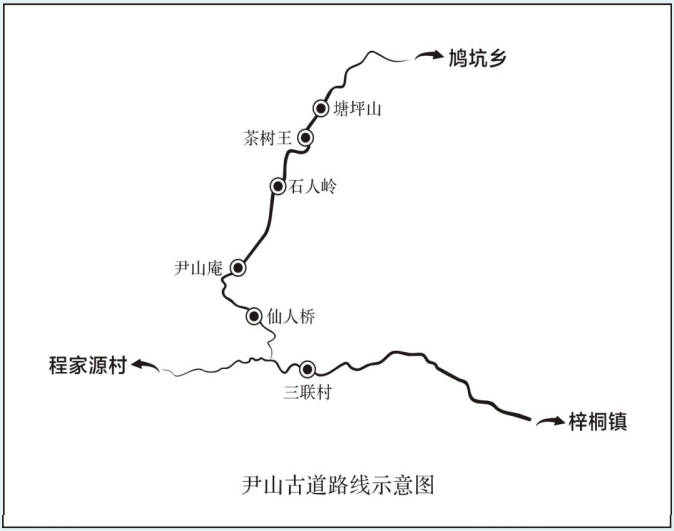

尹山古道其实也可以称为“石人岭古道”。因为它的起点是梓桐镇三联村的贡坑桥,终点是鸠坑乡翠峰村的万岁桥,中间的山岭,就是石人岭。只不过这条道路,对于鸠坑乡和梓桐镇来说,交通意义不大。古时候人们走这条路,基本上是为了去尹山庵,一般就会原路返回。

尹山,不仅是佛教名山,也是风景名胜区。

云林余利归先生早年曾撰文云:《南宋严州图经·遂安县境图》就标有梓桐乡双桂源尹山。尹山及尹山庵载入明朝府、县志:“尹山,在县西南七十里,两峰南耸,跨石如桥,倚石如人,中有石室石棋,皆天然之胜。”“尹山,有尹山庵,宋淳熙十年建。”旧志还记载了仙人桥和尹山僧:“仙人桥,在县西八十里尹山洞(峒),古有汪老僧庵,桥居庵前,北一石俨立若人,乡民因以祷祀。尹山僧,俗姓汪,结庵于邑西梓桐乡尹山之麓。既示寂,其徒以顶骨纳琉璃瓶中,瘗之。岁久,欲迁葬,夜梦僧指其处。及出,瓶腹大颈小,顶骨亦然,莫知所从。人人以为异。至今里民水旱祈求多灵应。”

梓桐与姜家郭村交界处有花果山,古有花果庵,至今保存有郭村庄口汪氏元朝《重修花果庵记》石碑。不管尹山庵是建于唐,还是建于宋,它在明清时期确实是淳安一方名胜,官宦文人多所游历,并留有多篇诗篇。

尹山处在梓桐与鸠坑交界,一条山岭古道相连通。现有乡村公路盘山而上,直达尹山。

尹山有几个微型自然村落散布于山间,环境还是很有特色的,它是一个高山平台,并不像其他山村一样是狭长的山涧地形。村民开垦了一片山地,种植五谷杂粮。这里也属岩溶地貌,周围分布着不同的石景。尹山庵就建在平台中间,如今破旧不堪,仅存右后两墙,右墙上嵌有石碑一块,碑名《灯田记》,碑文斑驳难辨。但是景观仍然不错,一株高大的银杏耸立于庵左附近,春绿秋黄,风韵可人,座前流水潺潺。庵右有巨石壁立,如同玄关,其中有一道石门通向山下。

石壁之下是红豆、珊瑚朴等名贵古木群,枝繁叶茂。虽未见前人所述石棋石室,却能看到通往鸠坑的山岭上有石人石马。那上面还有开矿遗址,有矿洞和洗矿池。岭顶则是石块垒墙的凉亭。

传说,每一座山都有自己的山神,每一个山神都守护着自己的领土,然后衍生出自己的故事。仙桥、石人、老佛、圣僧,就这几样,已经噱头满满。有一句成语叫“引人入胜”,估计就是这种感觉吧。

车过三联村,象鼻山从对岸的山麓甩过来,把径直的溪流逼到了右边的山塆口,韶川与尹川,就在这里汇成一流,尹山古道也就从这里开始。

古道已经荡然无存,被混凝土浇筑的通村公路所覆盖。车行不久,就见到一座骑路凉亭,名曰“尹山亭”。站在亭中回望,就能看到一座神奇的山峰,传说中的“仙人桥”就在这里。

不过当地的老百姓,并没有先贤文雅,因俗就陋,将此峰称为“汤瓶筐”。俗有俗的好处,取其形象。此峰就像一只炖菜的汤瓶,倒扣在山顶。那个“筐”,就是提汤瓶的“环”。远远望去,圆圆似月,透视天空,弯弯如桥,故称“仙人桥”。

车到官升坎,拐了几道弯,就见一片高山之上的坪地,方圆足足有一两百亩。前临深渊,后靠峻岭,万壑千峰已在脚下,白云蓝天就在头顶。这样一处佳境,难怪被高僧看中,所谓“天下名山僧占多”,据此看来一点也不假。

新建的庙宇,的的确确在原址上重建。庙宇左侧,屹立着一棵古银杏树,高耸云天,铭牌标示树龄655年,树高32米,胸围340厘米,冠幅17米。据传,此树是雄树,每至深秋,那圆滚滚的白果就会挂满枝头。而它的雌性“伴侣”,却在郭村庄源村的花果山另一处庵旁,只开花不结果。这两棵树,相隔数十里,遥遥相望,通过风力授粉,宛若牛郎织女,因此,当地人称这两棵树为“相思树”“夫妻树”。

庙宇的右侧,就是“万丈悬崖”。这里以青石板铺筑的古道还是“原装”的。于是就往下走,经过圣水泉、天门、丝雨瀑,一路古木参天,又粗又大的百年老树,有枫香、有香榧、有青冈、有珊瑚朴,可谓树种繁多,古意十足。再往下,就是通村公路了。这条古道仅有数百米而已,但它给到我的意象就是十里长途。

回到尹山庵的广场上,向东远眺,就是传说中的石人岭。

人形的巨岩阵耸立在山脊。我知道山那边就是翠峰村的塘坪山,从那边望过来,也能看到石人岭。

安硎岭古道

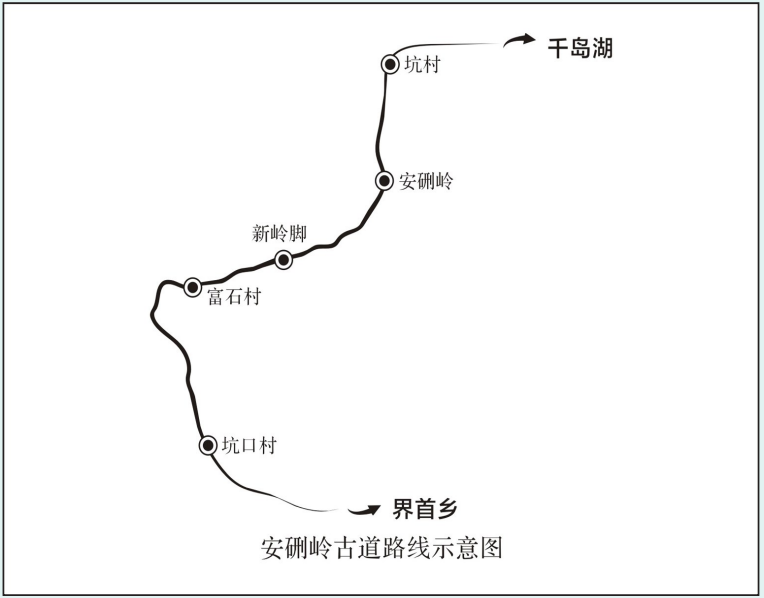

安硎岭,今称“新岭”,北起梓桐镇西湖村,南至梓桐镇富石村,全长2.9千米,乃旧时淳安县通往遂安县的重要通道之一。

据清光绪《淳安县志·疆域》记载:“南至遂安县界四十三里,以安硎岭为界,自界至遂安县四十里。”民国《遂安县志·疆域》亦载:“东北至淳安县界四十里,以云蒙山安硎岭为界,自界至淳安县四十三里。”

安硎岭既是两县通道,又是两县界岭,其重要性不言而喻。然而,遗憾的是这条往日人来人往、交通频繁的古道,早已荆莽密布,荒废多年,不仅失去了它的功用,甚至还淡出了人们的记忆。

为了找到这条古道,我辗转来到松源一带,在河畈村一座倒塌的古庙前遇到一位周姓的老者,我问他知不知道安硎岭,他说:“安硎岭不知道,新岭倒是有一条。我们年轻的时候去淳安老城玩,就是走这条岭去的。”我接着问:“从遂安狮城到淳安贺城,往年的人都走这条路吗?”他答道:“是的,这条是大路。旧时的遂安人到淳安县城,除了水路,基本上都走这条路。因为其他路又远又小,不宜行走。”

按照老者提供的信息,驱车来到富石村。富石村属梓桐镇,辖新屋里、前山脚、小富石、中央屋里、新岭脚五个自然村。该村四面环山,形似盆地,俗称“燕窝形”。古有“淳之地也遂之源”之称。村民大多姓邵,始祖邵文雋于北宋真宗天禧年间,自练坡迁遂之风林乡。

为了进一步了解古道情况,踏访新岭脚自然村,采访到一位87岁的耄耋老人,姓邵名有柱,老人介绍说:“这条古道叫‘新岭古道’,全长2.5千米。这边的村叫‘新岭脚’,那边的村也叫‘新岭脚’。那边的村民也姓邵,是200年前从这边迁过去的。由于交通不便,20世纪60年代全部迁到外面的周家去了。”老人继续说道,“这条古道以前很热闹的,遂安这边的人到淳安去,都要经过这里,做生意的,走亲戚的,人来人往,络绎不绝。还有娶亲抬轿子,吹吹打打地也经过这里。”

老人说:“以前翻过新岭到新岭脚,出去依次是周家、方家、丁家、接坑口、木瓜岭、石富畈,到塘坞口就是梓桐溪了,再沿溪下去是西坞口、包店、阳畈,过溪河桥到庄里,然后到息岭脚又过桥到八都碓,再是崇良和石山脚,过桥到汪畈、世合头、最后到童家为止。童家在梓桐源口子上,与新安江汇合了,这条古道来回一趟需要一天的工夫,沿途要经过二十来个村。”

我说:“这条岭县志上并不叫‘新岭’,而是叫‘安硎岭’。‘安’是平安的‘安’,‘硎’是磨刀石的意思,难道这条山岭上还出磨刀石吗?”老人说:“磨刀石还真的有,不过不是在我们这边,是新岭的那一边,在一处溪坑里,挖起来的石头用来磨刀挺好的。”我笑道:“这不就结了嘛,古人起名总是有来历的,不然不会用这个‘硎’字。”老人也笑道:“古人有文化,起名很讲究。”

别过老人,我就沿着水沟向上走,走过耕作区,就找不到上山的路了,灌木丛中,荆棘纵横,不得不避刺就莽,迂回前行,爬了约莫半个小时,终于发现了古道的踪迹。错落的青石板,东一块西一块地已经脱离了原先的位置。古道早已经被杂树野草掩没,根本无法循路而行。于是我继续抽空档上行,爬到岭顶,短短一千多米的路,足足耗了一个多小时。

岭顶是一个敞开的垭口,古凉亭早已倒塌,剩下半垛墙,洞开着一个圆门。亭侧有两株高大的柏树,枝叶十分茂密,从苍老的树干去看,此柏树龄至少有两三百年。西边还有一株黄连木,也是枝繁叶茂,树龄与柏木相当。想找下岭的路,顺着路径前行没有多远,又消失在林莽之中。

回到岭顶凉亭遗址上,使劲扒开墙角的残砖,居然被我找到一块青石碑,上镌有“安硎岭修路建亭碑记”,有引云:“鱼口尖西麓有安硎岭,古遂至淳往来之孔道也。兹有执事者动议修葺路亭,乐善好施者乐捐也。于去年冬起工,今春大功告竣,特录捐输事项,勒碑以彰盛事也。”左边密密麻麻地刻着捐输人员的名单以及金额,落款“大清道光十五年”。

看完碑文,我不禁心头暗喜。这条志载的安硎岭,终于找到了实证,再向东遥望山峰,鱼口峰就在眼前,两座山峰相叠,远远望去,形象酷似鲤鱼的嘴吻。这是一座名山,如果不爬安硎岭,怎么能够见到它的真容?

据《光绪淳安县志》山川篇载:“鱼口峰,在县西五十里,冲举天表,与儒学棂星门相对望,又名状元峰。”

因为没有走北坡的古道,我就驱车绕道石川坞,来到安硎岭的终点西湖村。西湖村在2007年由西湖、坑村两个行政村合并而成,现辖西湖、上坑坞、下坑坞、牛栏坞、方家、周家、丁家、密溪坞共8个自然村,村委会驻地丁家。

安硎岭古道,正是自丁家起始,过周家村头溯源而入。这个时节满源的油菜田尚未放出花朵,一片碧绿的菜叶,填满了整个塆口。遥望鱼口尖,已非山那边的面目,形象的嘴吻已换作尖顶。

返程,驾车在宽敞的沥青路上驰骋,眼前浮现出一块块青石板。古道是一条穿越历史的隧道,总是带着我们上溯到古老的源头。

千岛湖新闻网 编辑:邹楚环 汪妙

最新播报

更多>>

淳安发布

视界千岛湖