浙新办[2005]20号 浙ICP备05073341号 广告经营许可证:杭工商淳广许2004001号

淳安县融媒体中心版权所有 未经授权禁止复制或镜像 网络广告 0571-64831301

杭州网・千岛湖网 网络支持:杭州网络传媒有限公司

文|鲁永筑

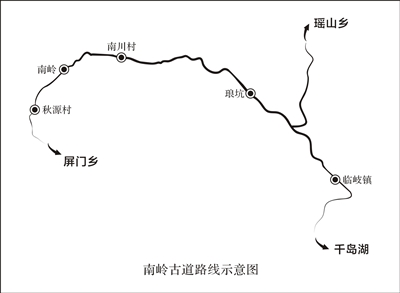

南岭古道

南岭古道,位于秋源村(今属屏门乡)与南川村(今属瑶山乡琅坑源行政村)之间,全程2.5千米,乃旧时下八都与九都之间的主要通道。由于此岭仅隔一山,路程较短,可以说是两地乡民交通往来舍此无彼的一条捷径。

然而,这条山岭却出奇地陡峭,行走在古道上,宛如登天梯一般,非常吃力和艰辛。曲曲折折二十四道拐弯,令人望而生畏。民谣云:“南岭弯弯廿四拐,想见爹娘眼泪出。”

(一)

古道的起点在南川村(因村落地处小溪南岸故名,俗称“南岭脚”)的水口,此处有一块高大的岩石,岩石上长有一株不知名的古树,宛如一个卫士高踞雄关,守卫在南川村口。岩石西面有一座石拱古桥,桥头有一座坛主殿,供奉着四大元帅。据传,南川村民大多姓方,祖先自琅坑迁入,已独成一派。

古道穿过南川村,北行至外南岭塆脚,左拐过桥上岭,陡峭的土路沿山涧开始上延。沿途都是山核桃林,这个季节尚未开枝散叶,空畅稀疏的林道上,长满了一种名叫黄堇的花儿,黄灿灿的一片,既悦目又赏心。前行数百步,古道向右侧山坡之字形上行。由于坡陡,道路狭小,颇有滚落之虞,令人胆战心惊。

及至山冈,进入里南岭塆,行程将近1000米,古道仍在陡坡上横斜而上,不过坡度平缓了很多,走起来就没有之前那么吃力,再行200米,即达岭顶。岭顶垭口处,建有南岭亭。该亭东西朝向,紧依垭口山脊以块石砌墙,置搭桁檩条,上覆小青瓦,设二门洞,属骑路凉亭。

亭内置石碑,下刊行书《建筑南岭道路创造邮亭碑志》云:“还淳皆山也,而西北诸区,山岭重叠,道路险恶,行路每嗟艰难。自秋源至南川,路不过五里,中间一岭梗塞,自古名为曲道,然实为八九十都之通衢也。近地居民睹蜀道之难行,恐后来之出险,竭力开辟,凿女娲之石,使凹者平之,凸者削之。山虽依然高横秦岭,而往来行旅可以履险如夷矣。而且岭头建一邮亭,使熙来攘往、道途仆仆者,得以致咏甘棠,绸缪未雨,具有裨益于社会为何如乎?吾故乐得而称道之,以为为善者劝。”

落款:中华民国三十一年(1942)岁次壬午季冬月吉旦章宝仁谨撰。

记事碑除了刊载序文以外,还刊载了捐输名录和其他信息。根据碑志内容分析获知,这次建筑道路的牵头主事者是秋源村。募捐范围涉及秋源庄、琅川庄、西村庄、陵山庄、湛溪庄、郑岭庄、南川庄、岔口庄、文峰庄等村,参与捐款的善人信士共134人(其中秋源庄的捐款人数最多),捐洋金额共计3341元。工程耗时两年,请了七齐坑石司方德贵负责采石,本村砌司章竹田负责砌筑,雇用民工开路拓基。费用总支出3050元。

站在亭中东望,近山远峰呈南北向逶迤而去,令人陡生层峦叠嶂之慨。向西俯瞰,秋源村在峡谷深处,隐约可见。凉亭北侧,有桃树两株,此时已落红满地,嫩绿的新芽,吐露着春天的生机。

(二)

离亭西下,古道更陡。幸有石砌台阶,致令险途无虑。弯弯又曲曲,曲曲又弯弯,南岭弯弯廿四拐,大部分拐弯都集中在这里。疾行而下,如空降而落。及至岭脚,出坞就是秋源村了。

宋嘉祐年间(1056—1063)仔钧公六世孙章䰛任青溪(淳安)县丞,因抵昱岭关,道经秋溪,见其山环水绕,耸翠列秀,左有文笔,右有石岩,形类福建浦城之西岩,遂无意还乡,又兼时值多艰,夫人早逝,一子尚在髻龄,遂定居于此。

秋源村初名柳溪,又更秋溪,后改秋源。溯溪而上,可达隐将村;顺流而下,可至屏门村。

秋源村中有章氏宗祠,名曰“积笏堂”,俗称“驮祠堂”。章䰛公为秋源章姓始祖,首建祠以祀祖先,后屡遭兵燹,祠堂被烧。清康熙丁酉年(1717),曾有族中宗老提出修缮宗祠,终因经费不足而放弃。清宣统元年(1909),有宝仁、绍齐、斐成、绍虎、宗谓、见文、日新等宗贤,集资建造“积笏堂”。“笏”为古代大臣上朝的手板,用玉或象牙制成。“积笏堂”寓意章氏宦官众多,有“积笏于床”之传说。积笏堂占地面积571平方米,建筑面积469.4平方米。祠堂按前堂、天井、后堂结构建造,屋柱粗直坚固,堂梁大粗有致,气势非凡。整个建筑集精美的木雕、石雕、砖雕艺术于一堂,为典型的徽派风格。大堂内前后大柱上镶嵌着“积善庆余子孙发达千秋福,笏正绅重豪杰圣贤两状元”“系启浦城百世箕裘丕振,派分严都千秋俎豆维新”“进承继前祖须种书中粟,士传述后孙惟耕心上田”“欲光门第还是读书积善来,要好儿孙须从尊祖敬宗起”四幅对联。大堂正中天井全用青石板铺成,四周梁柱上“八仙过海”雕塑栩栩如生。宗祠大门两旁圆形门当威立。

秋源村西面有古道,越岭可至小陵,再越岭可至大陵,越和岭至齐坑,越云岭至王阜,越长岭可至威坪,溯新安江而上可至徽州。因此,南岭也是淳北通往徽州的一条重要山岭。

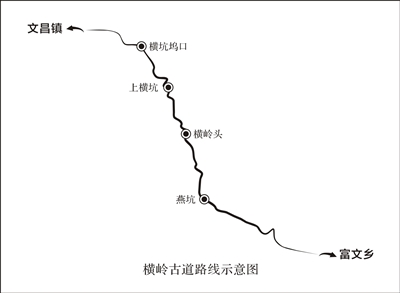

横岭古道

横岭古道,位于富文乡聚璧村燕坑自然村与文昌镇文昌村横坑口自然村之间,土路,全长约8千米。

(一)

燕坑村地处富文乡北部山区。从空中俯瞰,由溪谷组成的村庄就像一只振翅而飞的燕子,故名燕坑。村域内峰峦交错,溪流纵横,植被茂盛,空气清新,一年四季,景致宜人。

燕坑源、岬坞源两水汇合后,经大坪里向南流经漠川,西向流出清平源,汇入千岛湖。燕坑大部分自然村落,分布在燕坑源、岬坞源沿岸,民居依山面水而建,聚落相对分散。阡陌交通,鸡犬相闻,一如世外桃源。

燕坑村地处深山,出门就得走山路,故而古道较多。至今仍在沿用的有横岭古道、蒙去坞古道、浪岭古道。其中横岭古道始起燕坑村,途经横岭头、横岭脚、横村、横坑口,终点文昌村。

旧时,横岭古道是富文乡通往文昌、临岐、分水等地的大通道。20世纪五十年代末,燕坑属于文昌人民公社辖区,横岭古道成了干部下乡工作、群众来社办事的必由之路。这一时期,横岭古道可谓车水马龙,热闹非凡。集体化期间,横岭古道均由生产大队统一整修。如今,走这条古道上的人仍有很多。

在这条古道上,最具标志性建筑是横岭凉亭。横岭主峰海拔约900米。横岭凉亭,坐落在横岭的峰凹处,南北向骑路而建,泥墙瓦顶,两侧分水,面积约40平方米。亭内两侧设有连柱长凳,供行人歇脚。据传,该亭始建于清嘉庆年间,乃横岭寺的一位和尚募捐所建,距今已有200多年的历史。

太平天国运动时期,凉亭被太平军焚毁,仅剩断壁残垣。20世纪七十年代末,由淳安县林业局出资、燕坑村民出工出力进行修复。

(二)

翻过横岭往下行走约500米路程,有一片十余亩的坪地。20世纪三四十年代,这里曾住有一户陈姓山民。为便于生产队管理,20世纪五十年代后期这户陈姓山民搬迁到了横岭自然村,陈姓山民原住址附近建有一座山神庙。

在山神庙左侧,栽有一棵皂荚树,有3米粗的树围,隐天蔽日的树冠,遮蔽出一片清凉浓荫。每到秋季,树上悬挂着数以千计的皂荚,亦是一道难得一见的风景。旧时,山民因离文昌镇太远,下山购买肥皂不方便,故种下这棵皂荚树,待树木结果成熟后再把皂荚采下制作“土肥皂”,用来清洗衣物之用。

1949年1月16日,张凡政委率金萧支队特遣中队(代号为“阔斧部队”)100余人,从桐庐出发,经桐岭古道来到富文乡,在聚璧村驻扎了三天。1949年1月20日,张凡政委主持召开了军民大会。21日一大早,张凡率特遣队主力离开聚璧村,经横岭古道向文昌进发,最后赶赴安徽双磻溪。

由于横岭古道一头连着富文,一头连着文昌,故两地缔结婚姻的农户较多,古道上每年都有迎亲的队伍经过。新女婿拜年,小孩子见外婆,来往于横岭古道,俨然一条走亲之路。

千岛湖新闻网编辑:邹楚环 徐翠云

最新播报

更多>>

淳安发布

视界千岛湖