浙新办[2005]20号 浙ICP备05073341号 广告经营许可证:杭工商淳广许2004001号

淳安县融媒体中心版权所有 未经授权禁止复制或镜像 网络广告 0571-64831301

杭州网・千岛湖网 网络支持:杭州网络传媒有限公司

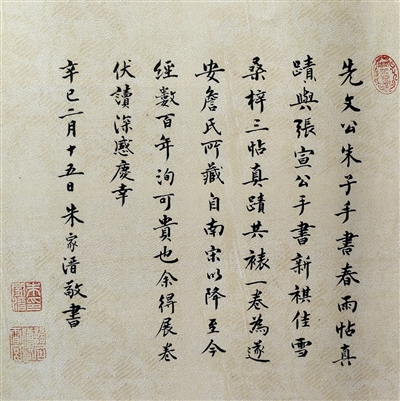

朱家溍先生鉴赏手迹

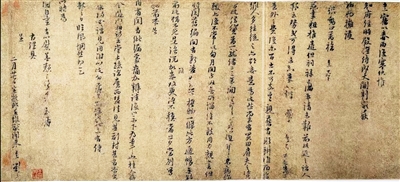

朱熹《春雨帖》

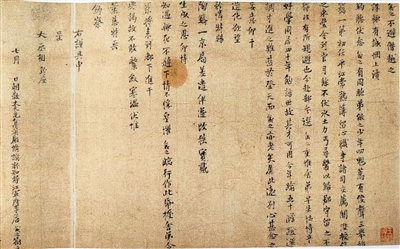

詹仪之《荐故常熟簿詹傚之剳子》

●鲍艺敏

走进淳安博物馆历史厅,在“宋史”展陈部分的一处展柜内,陈列着数帧“詹氏墨宝”的复仿品,展陈牌上写着:“方塘依旧源头活,吏部家藏翰墨真。”

“方塘依旧源头活”是指墨宝延续了朱熹与詹仪之关于“格物致知”理学命题的话头;“吏部家藏翰墨真”则是说詹仪之作为南宋孝宗时期的吏部侍郎,家藏的墨宝皆为真迹无疑。

詹氏家族收藏的这批官私文书,从时间上看,上至南宋,下至明清,包括宋高宗《敕詹棫、王曮易任牒》、宋孝宗《敕詹棫及夫人书卷》、宋孝宗《敕詹傚之授文林郎牒卷》、宋孝宗《赐詹骙诗及詹骙谢表》以及元明清诸家七十余人题跋,朱熹、张栻等三家行书六札合卷。

詹氏家藏传世墨宝展示了江南地区以地域宗族为纽带,以朱熹、张栻理学为内核的文化传承现象,虽历经八百余年,仍保存完整,脉络清晰,它既是詹氏家族的文献,更是中国历史的文献,具有很高的学术价值和文物价值。此外,书札作为一种私密的交流方式,倾述的对象不外乎同僚、朋友和家人,是书写者思想和情感最真实的流露,可以说是立体活态的思想库。

遂安詹氏书香传家

“詹氏墨宝”在长期流传的过程中,历经坎坷,多有不平凡的故事。詹仪之是墨宝的主线人物,他是原遂安县(今属淳安县)人。遂安詹氏家族地位显赫,涌现出很多知名人物,其中詹至、詹仪之伯侄俩在南宋景定《严州续志》及以后的府、县志中均有传记载。

詹仪之的祖父詹安是太学生,授迪功郎,与程门四先生之一的谢良佐友善。为方便宗族子弟读书,他曾在郭村瀛山构筑书院。据明万历壬子本《遂安县志》载:“瀛山书院,在县西北四十里。宋熙宁间,邑人詹安辟建于山之冈,凿方塘于麓,其孙仪之与朱晦翁往来论学于此。”

詹仪之的父亲詹棫一辈共有兄弟五人,依序为詹林、詹至、詹厚、詹柽、詹棫,都是进士出身,号称“五子登科”,且同朝为官。詹仪之兄弟六人,其中四人也是进士出身,孙辈中的詹骙更是淳熙二年(1175)乙未科状元。

新安江水库形成后,詹氏后裔移民到江西崇仁。詹氏家藏墨宝是一个藏不住的秘密,八十年代后期,文物贩子嗅到商机,一路追踪到江西,导致这批墨宝很快流失海外。20世纪90年代中期,故宫博物院在一次拍卖会上出高价拍得部分墨宝。2001年,故宫博物院又在嘉德春季拍卖会上拍回一批詹氏墨宝,如今珍藏在故宫博物院中,属于国家珍贵文物。

故宫博物院的资深专家朱家溍先生是朱熹第25代世孙,专门负责鉴定院藏古代书画碑帖,看到先祖真迹时,他已88岁高龄。展卷再三,他提笔写下这样一段话:先文公朱子手书《春雨帖》真迹,与张宣公(张栻)手书《新祺》《佳雪》《桑梓》三帖真迹,共裱一卷,为遂安詹氏所藏。自南宋以降,至今经数百年,洵可贵也。余得展卷伏读,深感庆幸。辛巳二月十五日,朱家溍敬书。从朱家溍先生落款来看,时间是2001年2月15日。

自此,詹氏家族秘藏了八百多年的稀世珍品,一经亮相便惊艳于世,堪称传奇。

朱熹与詹仪之的交往

朱熹的《晦庵集》保存有朱熹致詹仪之的书札五通,其中《与詹体仁书》这通书札,因为首句有“春雨复寒”字句,按惯例名之为《春雨帖》。内容如下:

熹窃以春雨复寒,伏惟知府经略殿撰侍郎丈。阃制威严,神物擁护,台候动止万福。熹区区托庇,幸粗推遣。但祠禄已满,再请未报。前此延之诸人报云,势或可得,未知竟也何如?居闲本有食不足之患,而意外之费复尔百出,不可支吾。亲旧有躬耕淮南者,乡人多往从之。亦欲妄意为此,然尚未有买田雇夫之资,方此借贷。万一就绪,二三年间或可免此煎迫耳。衰病作辍亦复不常,此旬月间方粗无所恼,绝不敢用力观书。但时阅旧编,间有新益。如《大学》格物一条,比方通畅无疑,前此犹不免是强说。故虽屡改更,终不稳当。旦夕当别写求教,前本告商省阅,有纰漏处,痛加辨诘,复以示下为幸也。桂人蒋令过门相访,云尝上疏论广西盐法,见其副封,甚有本末。渠归必请见,因附以此。匆遽不暇详悉。未有侍教之日,临风惘然。切乞以时,为国自重,有以慰善类之望,千万至祷!

右谨具呈

二月廿七日宣教郎直徽猷阁朱熹剳子

朱熹给詹仪之写这封信的时间是淳熙十二年二月二十七日(1185年3月30日)。朱熹时年56岁,詹仪之63岁。朱熹当时生活困顿,有“食不足之患”,连吃饭都成了问题,到了靠借贷度日的境况。尽管生活窘迫如此,朱熹治学未敢懈怠,他“时阅旧编,间有新益”,对原先写的文章再作修订,又有了新的认识和收获。

朱熹对自己《大学章句》中关于“格物”一条,感觉不太满意,虽然屡次修改,还是觉得不稳当。“前本告商省阅”,朱熹这里说的“前本”,是指《孟子集注》《中庸章句》的书稿,他送请詹仪之省阅,并提意见。詹仪之在桂林期间将此二本重加刊刻,朱熹希望他对书中纰漏之处不留情面,痛加辨诘,以得到詹仪之的评点为荣幸。

从《春雨帖》字里行间可以看出,朱熹把詹仪之当做“知交”。本来像这种“吃了上顿没下顿”的事情,读书人难以启齿,也只在知心朋友面前才能倾诉。看到这里,我们不禁想起了孟子的那段话:“天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。”这算是老天爷对朱熹的一场考验吧。

詹氏墨宝中的兄弟情深

詹氏墨宝中还保存有詹仪之手书真迹《荐故常熟簿詹傚之剳子》,此函落款是“右谨具申呈大丞相钧座”,可见是写给当朝宰相的,内容如下:

仪之不避僭越之诛,辄有诚悃上渎钧听。伏念仪之有胞弟傚之,少年叨魁,荐有俊声。三举始窃一第,初任平江常熟簿,留心职事,诸司交荐关陛,授信之永丰令。到官月余,不伏水土,力丐寻医以归。郡守留之不得,非有所规避也。今赴部参选,仪之重惟舍弟早失怙恃,立□好学,同居四十年,饱谙世故,其才可用。今年逾五十,蹭蹬选调,寸进之难,甚于登天。而仪之亦老矣,属此远别,心甚念之。妄意仰干造化,欲望矜怜,特赐陶铸一京局差遣,俾遂改秩,实戴生成之恩。仰恃知遇,辄犯不韪,下情不胜皇惧,仪之临行,作此纸授舍弟,令渠将来到都下,进干典谒。故不敢繁叙寒温,伏惟熏慈,特垂钧察。右谨具申呈大丞相钧座。

七月□日朝散大夫充集英殿修撰新知静江军府事詹仪之剳子。(引文中加□为原字已损,未补)

詹仪之此信写于淳熙十年(1183)七月,恰是他出任静江知府时间,临行前把胞弟的大事安排周全,这样也就可以放心走了。从这封书信中能够感受到,詹仪之作为兄长给予弟弟父爱般的温暖。

当时朝廷左丞相是王淮,他于淳熙八年(1181)八月拜相,至淳熙十五年(1188)五月罢左丞相。其时赵雄已被罢右丞相一职,淳熙九年(1182),梁克家拜右丞相,封仪国公。据笔者推测,此信是写给王淮的。

剳子作为对尊长或上级的一种“指事而陈”的书信形式,出现于南宋时期。北宋时还是作为公文形式存在的,如欧阳修曾说:“唐人奏事,非表非状者谓之牓子,亦谓之录子,今谓之剳子。”(《归田录˙卷三》)作为公文,一是用于上奏或长官进言议事,二是上司用于下达指示的下行公文。

到南宋时期,公牍剳子逐渐与私信结合在一起,为了表示对收信人的尊重,“平阙”和“抬头”是尤为重视的,在行文中遇到对方的官衔称谓,或以对方为表述对象时,都需要另起一行,与前一行第一字齐平,若不另起一行,则需上空缺一至两格,书写自己的名字时,不但字体略小且要侧写,这样才显得谦卑。书体则以楷书或是行楷为主,以示尊重。书法艺术方面,工谨有余,随性不足。这是“理学”熏染之下,礼教文化在人际交往过程中的折射。其缺点也是显而易见的,如称谓讲究“具全衔”,附于信尾显得冗长啰嗦。

詹氏墨宝就像一位位忠实的历史记录者,将詹氏家族的兴衰荣辱、当时社会的文化风貌,乃至整个中国历史发展中的一个独特切面,一一记录下来,为后世学者研究南宋以来江南地区的政治、文化、社会等诸多方面提供了翔实且珍贵的第一手资料。

千岛湖新闻网编辑:邹楚环 余程耀