浙新办[2005]20号 浙ICP备05073341号 广告经营许可证:杭工商淳广许2004001号

淳安县融媒体中心版权所有 未经授权禁止复制或镜像 网络广告 0571-64831301

杭州网・千岛湖网 网络支持:杭州网络传媒有限公司

邵介安

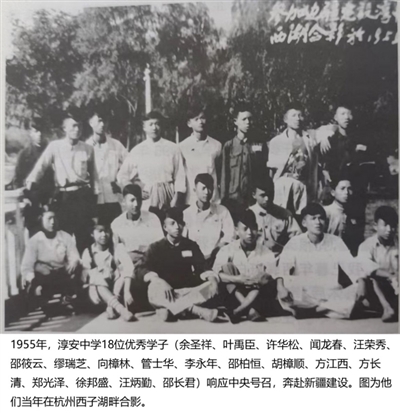

1955年,淳安中学18名优秀学子奔赴大西北,成为淳安县支援新疆建设的先行者。9月11日,《今日千岛湖》报道了邵柏恒的事迹,受到广大读者的关注和欢迎。近日,笔者又联系采访了为建设新疆作出重要贡献的三位同学——管士华、邵长君、郑光泽,将他们的故事整理成文,再次向家乡父老作以汇报。

1955年,淳安中学18位优秀学子(余圣祥、叶禹臣、许华松、闻龙春、汪荣秀、邵筱云、缪瑞芝、向樟林、管士华、李永年、邵柏恒、胡樟顺、方江西、方长清、郑光泽、徐邦盛、汪炳勤、邵长君)响应中央号召,奔赴新疆。图为他们当年在杭州西子湖畔合影。

管士华:建设新疆的粮食人

进入新疆后,管士华被派到商业干部学校培训,1956年8月毕业后,分配到自治区油脂公司工作。他将自己的整个人生献给了粮食事业,献给了他热爱的这片沃土。他先后被评为先进工作者、优秀共产党员,被授予劳动突击手、劳动红旗手、优秀共青团员、五好青年等光荣称号。

时值深秋,他被派到距乌鲁木齐800公里的南疆阿克苏地区拜城县公司,负责收购油料。当时的客车全是无座椅的敞篷车,铺盖当凳子。那时的道路状况非常差,汽车颠簸、尘土飞扬,浑身上下都是沙土,简直变成了“土人”。经过数天奔波,管士华到达目的地拜城,这是他第一次踏入社会、完成工作实习任务的人生起点。

他在这里人生地不熟,语言不通,饮食又不习惯,在大家的关心帮助下,他克服了语言障碍,渐渐地,与农民交流起来就像一家人一样。每个星期五,是当地赶集的日子,工作量比平时多出两倍,但管士华浑身上下有使不完的劲,他将工作当作一种乐趣,当作为新疆群众奉献的难得机会。

1967年初,组织上又派管士华到哈密地区开展油脂工业及其现状调查。管士华利用1个月时间,深入工厂车间了解情况,并写出汇报材料。当时,自治区油脂公司划归粮食厅。同年,组织上抽调他到自治区党委财贸部粮食办公室工作,为自治区万名干部下基层驻农村服务,他及时将兴修水利、春播夏收、粮食征购等项工作的进展情况汇总上报,为自治区党委政府决策提供第一手资料。

1965年,管士华被选送参加自治区党校举办的城市社教工作干部培训班。培训结束后,首先进驻自治区商业厅纺织公司二级批发站工作半年,又派到乌鲁木齐百货公司二道桥商场,并光荣加入中国共产党,再派到乌鲁木齐市食品公司八家户鸡场工作。

1958年8月,当时的管士华在统计科工作,领导要求他留守,但他主动要求与同志们一起顶着烈日酷暑去修路,经过几天突击,出色完成了任务。紧接着他又参加共青团突击队,连续苦干了三天三夜,累得中午吃几口饭就睡着了。为了完成拉砖任务,他提出开展劳动竞赛,肚子饿了就啃干馕就西瓜,衣服湿了也顾不上换一件,每天人均装卸6吨红砖合12000块,这样一干就是四年。文革后,军宣队推荐他参加自治区财贸系统昌吉树沟五七干校建校工作。经过半年努力,干校建成了,为了不误农时,他调用军车日夜兼程跑到600公里以外的塔城调运小麦种子60余吨,及时发送到连队,出色完成了任务。

仓廪实,天下安。1963年困难时期,自治区党委和政府十分关心群众的生活,在青黄不接的时节,派出工作组深入全疆各地贫困地区调研。管士华先后参加了南疆阿克苏地区,东疆哈密地区和吐、善、托三县工作组,落实群众的吃饭问题,一起渡过困难时期,确保一方平安。

1971年,自治区粮食局党组重建,管士华从自治区榆树沟五七干校调回粮食局机关服务中心总务处,担任食堂管理员,负责200多名干部职工的吃饭问题。在物资匮乏的年代,分清餐、汉餐两个食堂,从管理、采购到保管,他事无巨细想方设法为大家搞好伙食,得到干部职工和邻里单位用餐人员的一致好评。

党的十一届三中全会后,计划经济转型为市场经济,为了实事求是地开展拨乱反正工作,管士华又被组织上调到落实干部政策办公室,纠正了一大批错案,

1985年,自治区粮食厅批准任命管士华为政治处副处级调研员,同时兼任自治区粮食局党组机要秘书。90年代初,他担任自治区粮食局党委办公室主任(正处级),直至光荣退休。

郑光泽:为棉花产业发展作出卓越贡献

郑光泽到新疆是曲折的。当年,父母因为心疼儿子,千方百计劝他留在淳安,但他不顾阻扰,立志到边疆实现自己的远大抱负。

到新疆后,他勤学苦练珠算,短短几年时间,就对物价、计划统计、财会核算等工作驾轻就熟。后来,他在哈密地区创造性地开展棉花种植、建厂等工作,大大提高了农民的经济收入,为当地群众开辟了一条增收致富新路子,被上级授予“支农先进工作者”称号,并获得“开发建设新疆”荣誉奖章。

机会是留给热爱学习的人的。一次,郑光泽奉命到北京商学院政治经济学师资班学习。1962年回到新疆后,他为商业系统职工讲授经济学讲座上百场。但天有不测风云,文革中郑光泽被关进牛棚遭受批判,即使这样,他立志建设新疆的决心也未曾改变。

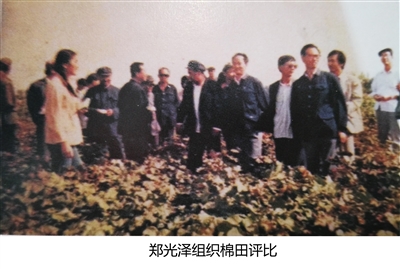

粉碎“四人帮”后,郑光泽被任命为哈密地区棉麻公司经理和党支部书记。当时哈密不种棉花,想把棉麻公司的工作搞上去,真是难上加难。但他信心很足,先后组织两个调查组到南疆和北疆开展调查研究,获得宝贵的基层第一手资料。最终,郑光泽下定决心抓住机遇,以农为本,资助农民种棉。

没有资金,他就向上级打报告争取支持。经过千辛万苦的努力,最终与当地农民签订了23000份订购合同。随后,他又与职工一道到基层推广植棉新技术,建立了4个乡镇棉花加工厂。当年棉农就获得了大丰收,收入大增,逐渐摆脱了贫困状况。

后来,他又在地委书记的启发下,办起了棉籽加工厂,建立了哈密油脂厂,建厂当年投产,年吞吐棉籽三千吨,工人因此增加了收入,农民的腰包也鼓了起来。

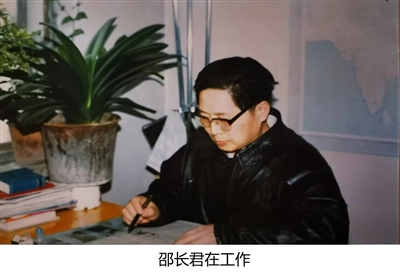

邵长君:新疆群众的孺子牛

邵长君一到新疆就被安排到商业干部学校培训。一年毕业后,留在干校负责共青团工作,同时兼任讲习班的政治辅导工作。此后,他又先后在东风钢铁厂、石油公司汽车队、自治区石油公司、自治区财贸学校等基层单位,从事教学或宣传等工作。

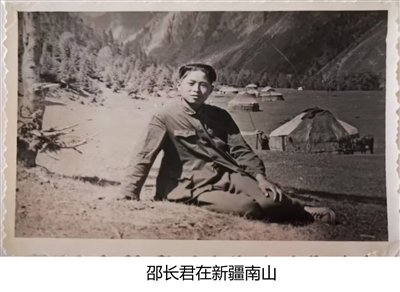

他在平凡的岗位上默默地奉献着,从不叫累和苦,始终对新疆这片土地饱含热爱之情,他说:“这里是一个很有希望的地方,我要将自己的命运与新疆的发展紧紧地结合起来,让青春的火焰燃烧起来,将新疆保卫好、建设好!”

最让邵长君难以忘怀的是,他在和田地区从事社教工作的日日夜夜。当时,他在和田地区六区第五乡,那时的生活条件十分艰苦,住的是简陋的房子,冬天很冷,房东大娘阿娜尔罕怕他冻坏了,深夜把棉被盖在他身上。第二天早上醒来,看着盖在身上的棉被,他的眼泪扑簌簌落下来。还有一个晚上,轮到邵长君看守农场,以防玉米被盗。深夜,审尔班大爷给他送来了老羊皮外衣。

新疆群众就像对待自己的孩子一样,关心爱护着淳安中学支边的学生,邵长君也把这里当成了自己的家乡,和当地群众的感情越来越深了,简直就成了一家人。桩桩亲情难以叙尽,激发他更加忘我地劳动,倾尽汗水誓将新疆农村建设好。他与边疆青年开展劳动竞赛,由于表现出色,他不仅入了党,还担任自治区商业厅宣教处、政治处以及机关党委副书记等工作。他处处以身作则,不怕吃亏,乐于奉献,舍得付出,样样工作都干得很出色,被称为新疆群众的孺子牛。

千岛湖新闻网编辑:义永华 吴若虹

最新播报

更多>>

淳安发布

视界千岛湖