浙新办[2005]20号 浙ICP备05073341号 广告经营许可证:杭工商淳广许2004001号

淳安县融媒体中心版权所有 未经授权禁止复制或镜像 网络广告 0571-64831301

杭州网・千岛湖网 网络支持:杭州网络传媒有限公司

文|鲁永筑

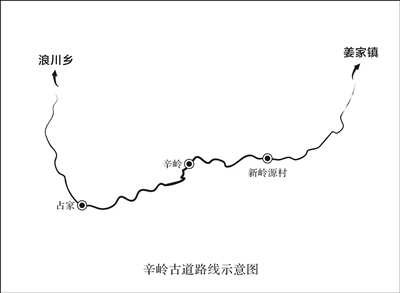

辛岭古道

也许,这条古道荒废日久,住在山下的人,居然忘记了它的原名。

如今的人,都知道在浪川乡詹家村与姜家镇狮石村之间有一条新岭古道,且不知这条古道的原名叫“辛岭”。

在姜家镇狮石村新岭源自然村一个叫“横畈”的田野里,静静地隆起着几座古冢。其中陇西李氏墓和清河张氏墓,最为大气壮观。

拨开攀附在古碑上的萝蔓,铭文清晰可见。宏山邑庠生李殿階撰《清河郡张公墓志铭》曰:“辛岭之麓,横畈之中。前水远接,后岫高耸。左回右顾,聚气藏风。荷花献瑞,获福无穷。”清光绪二年(1876年)岁序丙子仲冬月洋川贡生王仁镜撰《陇西李氏合葬先灵佳城墓志》云:“诸先祖合葬于辛岭源,土名横畈,形呼荷花,向卜庚申者。”两块碑石上,清清楚楚写着“辛岭”“辛岭源”。

辛在天干中属于西方,而辛岭正处于原遂安狮城的西部,其义亦通。 看来,“新岭”还得改回去,重新称为“辛岭”。

连岭古道是连接徽州和遂安古城的重要通衢。古时的山野乡民以及贩夫走卒,下了连岭直奔遂安古城,就会根据自己的去向,或走郁川一线,或走毛家一径,不过更多的人会选择走辛岭。因为前二者路程较远,后者却是一条捷径。

辛岭古道,起始于浪川乡詹家村后的山坞口,路径基本上沿着鸡公山的东南麓切割而行,全长约5千米,终点为姜家镇狮石村新岭源自然村,步行时长约一个半小时。

古道路中心铺筑以坚硬耐磨的长石条,路肩衬砌以规格不一的片石。中间略高,两侧略低,隔数步设一台阶,恰当处设一过路水沟。这样的安排,既有益于美观,又有利于排水。大石板既长又宽,调低了山坡的陡感,提升了行走的舒适度。不得不佩服古人的智慧,他们会根据行人迈动的脚,设置一条尽量减轻气力的路。

古道沿途设有五处凉亭,供过往的行旅歇脚。它们都有独特的名字,甚至还有属于它们自己的故事。

十里亭,位于古道起始处。三面立墙,一面敞口,木构搭桁,上覆青瓦。主梁上写有“清光绪二十九年岁次癸卯小阳月中浣谷旦詹亦政堂下嗣孙同建”字样。很显然,古道全长5千米,因以名之。

等你亭,位于古道上行不远处的山冈之上,亭内嵌有功德碑,记载着修亭补路善心人士的捐输事迹。关于等你亭,还有一则凄美的传说。相传曾有一对恩爱夫妻,妻子得了怪病。丈夫听说鸡公山尖上有一种仙草能够救治,就前往采摘,结果在攀爬峭壁时,不慎失足掉落悬崖身亡。妻子久等不回,即央人去山中寻找。得知丈夫遇难后,她削发入西慈庵为尼,终日为逝去的丈夫诵经超度。乡民倍感其贞,遂命亭名为“等你亭”。

因果亭,位于西慈庵下的山坳中,同样有一段脍炙人口的传说。相传古时有一位穷苦书生途经辛岭,突遭狂风暴雨,急忙进入凉亭避雨。只见一位采药老伯也在亭中,书生见老伯没有伞,便将自己的伞赠予老人。之后这位书生为母亲治病求药,又机缘巧合遇到这位老伯,老伯不但馈以救命草药,还决定把自己的孙女许配于他,成就了一段美满姻缘。善心为因,姻缘为果,“因果亭”由此得名。

至于辛岭源那边的两个凉亭,如今皆已倒塌。人们已经忘记了它们的亭名,甚至连那些属于它们的故事,也消逝在无情的岁月中。

辛岭顶,有石砌的古关隘,现在仅存遗址。古关隘之下,就是西慈庵。

走在辛岭古道上,苍松,修竹,奇花,异卉,纷纷呈现于眼前;古亭,旧庵,传说,故事,一桩桩浮现于脑海。

古道上,走亲访友的,婚丧嫁娶的,赶猪的,卖腐乳卖酱的,山货卖了换回新衣裳的,新媳妇背着小孩回娘家的,一帧帧,一幕幕,虽不见古人,而古老的影像,可以凭我们的想象,在时空中穿越,切换和拼接。

走到新岭源,古道就混淆在纵横的阡陌中。在古时,从这里出去,过李家就差不多到了大路口和九门桥。看到九门桥,离狮城北门就不远了。当然,当年通往狮城的大道,现在已经变成了碧波千顷的千岛湖。

辛岭古道,已经褪去了往日的繁华,那些鲜活的故事也成了遥远的传说。

洋岭古道

洋岭古道起点界首乡洋田行政村上洋田自然村,终点梓桐镇杜井行政村洋峰自然村,全长3.5千米。古道全程石板路,洋田这边大多以块石砌成,洋峰那边大多以石板铺筑,宽约1.5米,保存状况良好,是淳安县现存古道中维护较好的古道之一。

洋岭古道,乃旧时遂安县一都通往淳安县三都的重要通道,俗称“官道”。洋岭,也是淳遂两县的界岭,来往客旅频繁,是原遂安人通过淳安梓桐源前往徽州的主要干道,其交通地位不亚于辛岭古道。

洋田村,地处松源源头,村外是峡谷,坡降较大。入村后,地势相对平缓,四面皆山,形同Y状盆地。村分上下,曰上洋田、下洋田。据《姜氏宗谱记载,》周姓始祖邦正公,字彦信,于南宋淳祐年间自七都拓川石潭迁此,迄今已有770余年的建村历史。

洋田村水口立有牌坊,为一村之锁钥。东坡上建有文昌阁,始建于大清康熙年间,砖木结构,坐北朝南,四面攒尖顶,平面四方形,斗角飞檐,八檐出挑,似塔非塔,造型美观。

洋岭古道起点,位于上洋田村头右边的一个山坞口。沿着溪坑往里走,不远处有一座石拱桥,桥北就有一个过路凉亭,这个凉亭是洋岭入口的明显标志。哪怕是第一次走洋岭古道的人,只要认准这个标志,就不会走错路。凉亭不大,占地面积不过十几平方米而已,白墙黑瓦,砖木结构,圆券拱顶山墙,南北向洞开两个圆门。厅内设有砖砌陋座,供行人歇息纳凉。

上岭的古道并不陡峭,相对较为平缓。石砌台阶顺势而为,路旁结满羊须藤,紫褐色的小叶片泛着幽光。

古道在U形浅塆中曲折上行,路侧有一丘丘不规则的梯田,种着桑麻之类。洋岭不高,步行不到半小时即登岭顶。

岭顶是一个V形垭口,右侧建有一座敞口式的古庙,设五级台阶,小青瓦屋面,前后披水,抹灰砖墙硬山顶。三开间两进,九柱抬梁木结构,面积大约30平方米。后进设神龛,前进两侧设陋座,兼作小庙、凉亭双重功用。遗憾的是,岭顶小庙因年久失修,后壁以及南墙有部分坍塌。

垭口北侧有古樟一株,胸径约1米,下部大枝已腐朽,颓成光干,仅余上部枝丫一二,举着并不茂盛的枝叶直冲云霄。

透过树隙北望,依稀可见梓桐镇所在地杜井村的全貌。青石板路自垭口之字形向下延伸,共有拐弯十八道。

民谣云:“洋岭十八弯,金子银子不知哪个当(得)。”据传,历史上曾有人藏宝于此,具体位置不详,只说是藏在这十八道弯里,引得许多痴心妄想之徒来此寻宝,皆无所获,至今成谜。

洋峰这边的古道,大多为工匠所凿的青石板铺筑,路面等级明显高于洋田那边。

古道的终点就是洋峰村。该村旧称“洋岭脚”,后改称“洋坡”,之后又改称“洋峰”,原为行政村,2007年并入杜井村。村民主姓胡,始祖廿二公于元代迁此。

洋岭古道,是一条青石板铺筑而成的路。虽然在交通发达的现代,锐减着它的功用,逐渐失去了往日的光芒,但是,它所承载的历史却越发厚重,那些美丽的传说仍然镌刻在人们的记忆里,影响着一代又一代的人。

洋岭古道犹如一脉古矿,提炼出来的“善”,可以震古烁今,即使时光老去,它的善根不糜,历久弥新。

千岛湖新闻网 编辑:邹楚环 王志仙