浙新办[2005]20号 浙ICP备05073341号 广告经营许可证:杭工商淳广许2004001号

淳安县融媒体中心版权所有 未经授权禁止复制或镜像 网络广告 0571-64831301

杭州网・千岛湖网 网络支持:杭州网络传媒有限公司

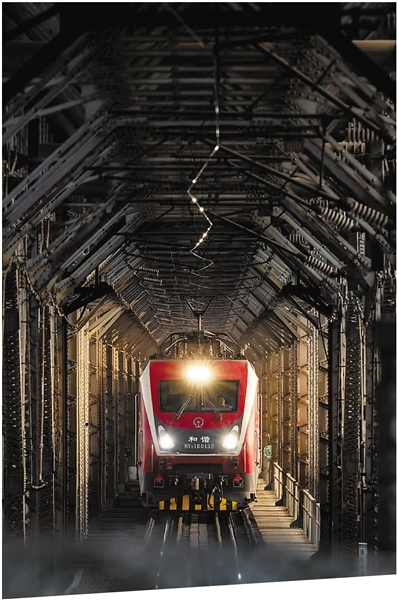

2024年,新时代的列车行驶在饱经风霜的钱塘江大桥上。肖奕叁 摄

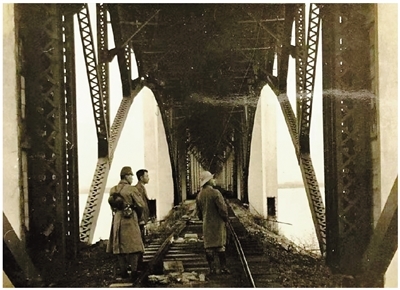

日军侵占时期的钱塘江大桥。杭州市档案馆提供

临近抗战胜利纪念日之际,我去了一趟乔司,祭奠87年前那场大屠杀的遇难同胞。

走近乔司“戊寅公墓”,心情立即变得沉重起来。很难想象,这座形制并不太大的墓冢,竟然埋葬着1360余名被日军屠杀的男女老少。站在旁侧那由直径20米的池塘形成的“千人坑”前,不敢想象当年,遇难者遗体在此被抛丢堆积。四周静谧,唯有微风拂过树丛,发出一丝低沉的呜咽。

次日,我又到了拱宸桥杭州市第二人民医院内的“洋关”旧址,旧址前的草坪上竖有一块“侵华日军在拱宸桥缴械投降地”纪念碑。1945年9月5日,在这处原日军训练场上,一支五六十人的日军队伍正式向中国军队缴械投降。在杭州民众的见证下,日军指挥官弃枪、下跪,向中国军人双手呈上指挥刀。在中国军人的训话声中,昔日耀武扬威、不可一世的日军已如丧家之犬。伫立纪念碑前,中国人扬眉吐气的场景似乎又在眼前。

抗战的伟大胜利,使杭州这座美丽的古都挣脱了侵略者的铁蹄,告慰了无数冤死的人们,彻底洗刷了近代以来的民族耻辱,中华民族获得了由衰败走向复兴的历史转折。80载时光流逝,我们无法忘记那段岁月,无法忘记那一曲曲壮歌,无法忘记为抵御外侮奋起反抗、不惜献出血肉之躯的卫国英烈们,因为他们是“民族魂”。

“杭铁头”:

千年古城的民间抗战密码

1937年8月淞沪会战爆发后,杭州成了华东地区抗战前沿。当日军铁蹄逼近杭州,千年古城面临生死存亡的考验。杭州军民展现出惊人的坚韧与勇气,以壮烈之举诠释了怎样才称得上“杭铁头”——这三个字是深入杭州人骨髓的精神密码。

笕桥中央航空学校的年轻将士首当其冲正面迎敌。1937年8月14日,日军的九六式轰炸机向杭州扑来,当时的空军第4大队大队长、“空军战神”高志航立即率队升空迎敌,赢得了中国空军抗日首次空战的胜利;空军第4大队22队分队长乐以琴的2204号战斗机击落4架敌机,他那句“我决以鲜血洒出一道长城,放在祖国江南的天野”的誓言,强烈地显现了中国军人的血性。冼星海、孙师毅等人为此创作了慷慨的战歌《永远的八一四》:“八一四,西湖滨,海风怒吼山岳倾。高志航,飞将军,怒目裂,血飞腾;振臂高呼鼓翼升,群英奋起如流星,掀天揭地鬼神惊。我何壮兮一当十,彼何怯兮六比零……”这是对“杭铁头”精神最炽烈的描写。

钱塘江大桥在战火中书写“桥坚强”故事。1937年12月23日,为阻止日军向中国南方入侵,钱塘江大桥的设计者茅以升亲自下令炸断了开通仅89天的钱塘江大桥。也是在这座大桥下,1945年的除夕夜,喝了壮行酒、做好赴死准备的当时萧山县义桥镇8名船工,分乘三条小船,悄悄接近日军重兵把守的第六号桥墩,把一条装满炸药的小船沉入江底,并迅速撤离。一声巨响之后,六号桥墩被炸出一个大洞,日军正在勉强使用的大桥彻底废弃,日军吓得三天不敢出来。这8名“杭铁头”的名字是:韩华甫、周观泉、周观标、来顺林、陈荣炳、贺士标、江曾荣、邱来兴。

在杭州沦陷的八年里,民间抗争从未停歇——

家住湖墅大夫坊37号的青年教师宋光渭,加入杭州抗敌后援会后,积极为前线将士筹集物资,组织难民救助,1940年,年仅20岁的他被日军逮捕,于众安桥宪兵司令部英勇就义;

聚丰园餐馆服务生沈国英,以送烤鸭为名,冒险刺探军情,协助锄奸行动组,成功刺杀日军扶植的杭州首任伪市长何瓒;

西湖弥陀寺住持大愿法师鼓励佛教徒走上前线,发起组织“杭州市僧尼救护队”,不少青年僧尼踊跃报名,奔赴前线救死扶伤,救护伤兵和难民;

1939年,当日寇准备在占领的华丰造纸厂进行所谓“庆祝开工一周年”活动时,领班赵金城和工友们用定时炸弹把蒸汽机汽缸爆破,工厂瘫痪。俞田章、谢奕堂等9名工人被捕后,遭受酷刑无人屈服,门卫沈金生重伤牺牲……

日军曾试图用“大东亚共荣”的谎言麻痹民众,却发现杭州人的骨头比枪管还要硬——你可以抢走他们的粮食,却夺不走他们满腔的坚强意志。

中流砥柱:

共产党引领下的全民族抗战画卷

在杭州抗战的历史长卷中,中国共产党始终是中流砥柱和精神引领。1937年11月,中共浙江省临时工作委员会在杭州皮市巷成立,随即积极扩大党的队伍,结成统一战线,在工厂、学校、农村播撒抗日救亡的火种。

1940年初,千余名日军突破钱塘江天险攻陷萧山县城。中共领导的游击队潜伏城南,趁着夜色攻入萧山县城,与敌激战。一个多月后,游击队再次夜袭萧山县城,多处日军营房化为灰烬。

1942年,日军在宁绍地区相继成立伪县政府,因在浙江的战线越拉越长,日军占领区守备力量严重不足。中共党员汤寅抓住这一时机,建立“绍兴县左地区特务大队”,在绍兴以西到萧山临浦以东的区域频繁活动,击毙日伪军多人。

1943年12月,中共领导的新四军浙东游击纵队金萧支队成立。在一年多时间里,金萧支队与日伪军共进行了100余次战斗,歼敌2000余人,260多名战士英勇牺牲。

当地百姓看到这支队伍能打胜仗,纷纷前来支持,有的送来情报,有的送来粮食,更有年轻人主动要求参军。至1945年7月,改名为新四军苏浙军区第四纵队的这支抗日队伍南下萧山时,已有4000余人。

党的抗日力量还深深扎根于杭州城乡的各个角落、各个领域——

设于今余杭区鸬鸟镇山沟沟村(原太平乡下余村)的新四军苏浙军区被服厂,40多台缝纫机被100多名战士和村民轮班踩动,日夜生产新四军被服;

《民族日报》虽以位于临安天目山区的国民党浙西行署名义创办,实际上是由共产党人所掌握。这张报纸的发行量最高达到8000多份。报社一度成为中共浙西特委的秘密驻地,领导着浙西党的抗战工作。王闻识、贺千秋等地下党员和进步人士坚守阵地,与狼共舞,毫无畏惧,有12名编辑记者后遭逮捕、枪杀。

这种全民动员、誓死抗战的力量,正是共产党人的信仰与“杭铁头”精神融合的写照。

1945年8月,日本宣布无条件投降。庆祝抗战胜利的汽车大游行盛大而热烈,红旗与笑脸相映,泪水与欢呼交织。这一刻,“杭铁头”精神有了最圆满的归宿——坚韧的抗争,终于换来了和平的曙光。

铭记历史:

以坚韧守护和平之光

位于湖滨三公园的“淞沪战役阵亡将士纪念碑”,是中国首座抗日战争题材纪念碑。一座座纪念碑的存在,一次次对抗战烽火的追记,既是历史责任的履行,也是面向未来的精神投资,其意义不仅在于缅怀过去,更在于为当下提供精神坐标,警示后人守护和平来之不易。

“忘记历史就意味着背叛,否认罪责就意味着重犯。”杭州人早已用自己的方式告诉世界:和平不是等来的,而是一代代人用坚韧与智慧守护来的,而这坚韧和智慧,无疑包括对历史的清醒认识和对伟大抗战精神的弘扬。前事不忘,后事之师。只有人人都珍惜和平、维护和平,只有人人都记取战争的惨痛教训,和平才有希望。

西子湖柳色未疏,钱塘江潮声依旧。如今的杭州正在全力打造更高水平的创新活力之城,“杭铁头”精神始终是杭州人最鲜明的底色。经历磨难的坚韧不拔、面对困难的永不言弃、追求卓越的执着专注,始终把个人命运与国家发展紧密相连的勇敢担当,这才是新时代“杭铁头”精神的核心内涵。正如抗战英烈沈崇诲在《我的自传》一文中的结尾所写:“尽忠报国——愿长此以自勉”。

“天下兴亡、匹夫有责”的爱国情怀在胸中激荡,我们把清澈的爱献给这座欣欣向荣的城市。

(图文来源《杭州日报》)

千岛湖新闻网编辑:邹楚环 谢旻