浙新办[2005]20号 浙ICP备05073341号 广告经营许可证:杭工商淳广许2004001号

淳安县融媒体中心版权所有 未经授权禁止复制或镜像 网络广告 0571-64831301

杭州网・千岛湖网 网络支持:杭州网络传媒有限公司

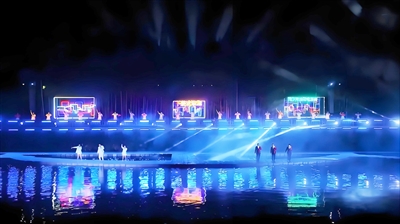

当老渔民撒网的身影与霓虹水景交融,当民宿老板娘放下扫帚化身为栀子花仙子,当村干部抱着吉他唱响原创村歌,淳安县枫树岭镇下姜村的夜晚,正被一场没有专业演员的“村演”点亮。

自2024年5月首演至今,《梦开始的地方》生态水景演出在这片山水间已上演近百场。这场扎根乡土的演出,究竟如何破解乡村文旅“叫好不叫座”“热闹一阵风”的困局?

答案藏在村民当演员的蜕变里,藏在栀子花IP串产业的巧思中,更藏在留客消费的沉浸体验里。从“有女不嫁下姜郎”到“游人如织来下姜”,下姜村让村民成为发展的主角,让在地文化转化为可持续的内生动能,让生态优势通过创意表达真正转化为经济价值。

从“怕上台”到“成主角”

村民蜕变激活文化“新质生产力”

“最初招募演员时,老百姓都说‘干不了’,只有几个跳广场舞的阿姨报名。”下姜村党总支书记姜丽娟的回忆,道出了乡村文旅演艺最核心的难题,如何让面朝黄土背朝天的村民,从“台下看客”变成“台上主角”。

面对这一困境,创作团队没有选择“空降”专业演员,而是提出生活技能与舞台角色挂钩的精准匹配方案:会撑船的渔民饰演船夫,擅长唱歌的村民担任主唱,连灯光、音响这些技术活,也请专业老师手把手教村民操作,形成了从表演到技术保障的全链条在地化体系。

“以前觉得唱歌跳舞是城里人的事儿,从来没想过能够站上这么大的舞台。”参演村民姜金娜的话语中透露着自豪,道出了近50名村民演职人员共同的心声。演职人员平均年龄达50岁,年龄最大者70岁。他们白天是民宿老板娘、小摊摊主、田间农夫,夜晚化身为舞台上的“专业演员”,用生活化的演绎传递着乡土最本真的情感。

“我们要的是从泥土里长出来的生命力。”《梦开始的地方》生态水景演出导演张雪松回忆起最初的排练场景仍记忆犹新,“第一次排练时,村民们手放在哪里都不知道。节奏感、舞台感几乎为零。”然而,正是这样一群没有任何表演经验的村民,在创作团队的耐心指导下,一步步走向了专业。

“从一开始的胆怯害羞,到后来的自信满满;从最初的不理解,到后来的珍视舞台,村民真的让人很感动!”正如张雪松所观察到的:如今,演员会提前烫好演出服、自觉静音手机,连谢幕时眼角的皱纹都漾着自豪。

村民姜红飞说:“以前哪敢想啊,自己能站这么大的舞台上给游客唱歌!现在每次表演,看到大家看得高兴,我心里就美滋滋的。”

“若依赖专业院团,演出只会有技艺好坏的评价;但村民演的是下姜村的精神内核,这种自己的故事自己演的生命力,是外部团队永远复制不了的。”姜丽娟认为当村民从“旁观者”变为“参与者”,不仅激活了文化传承的“新质生产力”,更让他们成为文旅经济的直接受益者。如今,村民演员每场能拿到报酬,灯光师、音响师也成了村里的“技术骨干”,避免了传统乡村文旅项目“专业团队撤离即荒废”的困境。

从“单一演”到“全链融”

栀子花IP破解文旅可持续难题

“十一”假期亮相的《梦开始的地方》生态水景演出2.0版本,让不少老观众眼前一亮:原创歌曲《栀梦》的旋律在山水间回荡,“栀子花女神”从舞台中央的升降台缓缓升起,“梦想殿堂”的花海投影与溪边的真实栀子花丛交相辉映。这场迭代,不只是节目数量的增加,更是下姜村文化IP与主导产业深度融合的破题之作。

“以前乡村演出总爱讲‘过去有多苦’,我们偏要让大家看到‘未来有多甜’。”《梦开始的地方》生态水景演出策划、词作者周国清拒绝传统乡村演出的刻板表达,把下姜村的主导产业——栀子产业,转化成了贯穿演出的文化符号。

面对不少乡村文旅“开业即巅峰”的魔咒,下姜村走出了一条小步快跑、循序渐进的路径。创作团队先通过小规模试演收集游客反馈,再分阶段投入优化内容:1.0版本验证村民主演的可行性,2.0版本融入产业IP。

“乡村文旅需要内容为王,更需要系统作战。从在地文化挖掘到营销推广落地,每个环节都要精准咬合。”周国清说,“乡村文旅不是‘一锤子买卖’,要像煲汤一样慢慢炖。”

这种可持续思维,同样体现在运营细节里。演出选址村下游的共富集市区域,既避免灯光、音响扰民,又让观众从停车场到演出场地的路上,必经栀子产品店、“爷爷不泡茶”新中式茶饮品牌店、非遗体验区,自然形成“观演+消费”的动线。

此外,演出采取免费观演、VIP付费座、包场定制多元模式,既保证普通游客能参与,又为项目运营提供收入支撑。节假日、暑期连续演出,非节假日周末上演,既贴合游客流量规律,又不让村民演员过度劳累。

“当演出不再是‘孤立的热闹’,而是能带动产业发展的引擎,它才能真正活下去、火起来。”作为《梦开始的地方》生态水景演出的作曲,浙江省音乐家协会驻会副主席兼秘书长黄于群一语中的。

从“聚人气”到“兴产业”

以“栀”为媒织就乡村发展闭环

“演出聚起的人气,最终要沉淀为产业发展的长久底气。”姜丽娟的这句话,道出了下姜村文旅发展的核心思路——以《梦开始的地方》生态水景演出为纽带,将“栀”与“织”的谐音巧思落地,让“栀梦”从舞台意象变为可触摸、可消费、可参与的产业实体,实现一产种植、二产加工、三产服务的无缝衔接。

如今,栀子花不仅是村花,更成了全感官体验的载体。游客在演出现场闻着栀子花香、听着《栀梦》旋律,散场后可尝栀子奶茶、买栀子精油,还能学栀子果染手帕,把“下姜记忆”带回家。“看闻尝带玩”的设计,让栀子花从观赏植物变成可变现产业。

“‘爷爷不泡茶’是当前市场上颇受年轻人青睐的新中式茶饮品牌,10月1日刚刚开业。其空山栀子系列与下姜村的栀子产业高度契合。”姜丽娟介绍,“在蚂蚁集团与浙商银行的协助下,我们成功引入了这一品牌,让下姜村的产业更具年轻化气息。”此外,浙商银行青创空间也已落地下姜村,为青年创业提供了平台,助力年轻人在下姜村更好地成长与发展。

“演出的核心是把游客留下来。”姜丽娟的理念推动旅游从“走马观花”变“深度消费”。游客白天玩漂流、飞拉达,傍晚逛共富集市吃农家菜,晚上看演出、赏非遗打铁花。这种“白天玩、晚上看、住下来”的沉浸式体验,直接带动了住宿、餐饮、农产品销售的全面增长。

实打实的成果印证成效:2024年,下姜村接待游客56.87万人次,旅游收入达9072万元,常住居民人均可支配收入54931元,较2002年增长约19倍。2025年前9个月,栀子产品销售额破1000万元,形成“演出引流—体验种草—产品消费”闭环。

“当栀子花香取代了过去烧木炭的油烟味,当村民的笑声盖过了曾经‘穷则思变’的焦虑,这才是艺术乡建、文艺赋美乡村该有的样子。”浙江省文学艺术界联合会党组成员、书记处书记王先中的评价,点出了这场融合的深层价值,“它不仅让下姜村的文旅有了‘造血能力’,更让乡村发展的每一步都走得扎实、走得有温度,让村民在产业发展中收获获得感,让游客在体验中读懂乡村的生命力。”

(转自《每日商报》)

千岛湖新闻网编辑:刘波 余程耀

最新播报

更多>>

淳安发布

视界千岛湖